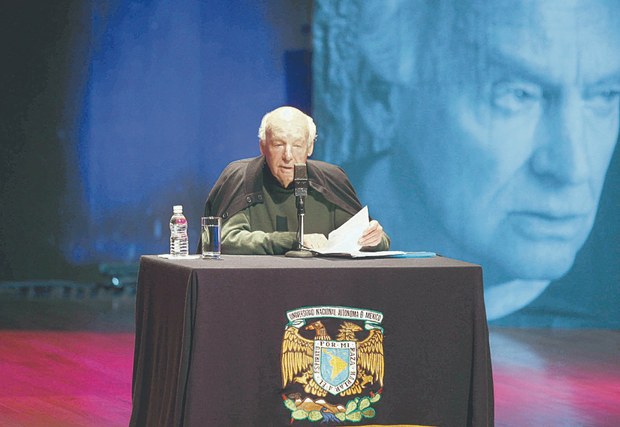

Eduardo Galeano y el periodismo

- Luis Hernández Navarro - Sunday, 04 May 2025 00:01

A pesar de ser el segundo país más pequeño del Cono Sur, con una superficie de poco más de 176 mil kilómetros cuadrados y una población de apenas tres y medio millones de habitantes, Uruguay ha sido prolífico en la cosecha de futbolistas extraordinarios, periodistas y literatos magníficos y semanarios fuera de serie.

Entre sus grandes escritores y profesionales de la prensa escrita se encuentran, por citar sólo algunos, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Cristina Peri Rossi, Carlos María Gutiérrez, Carlos Quijano y, por supuesto, el mayor vendedor de ejemplares en la historia de la literatura de ese país: Eduardo Germán María Hughes Galeano, mejor conocido como Eduardo Galeano.

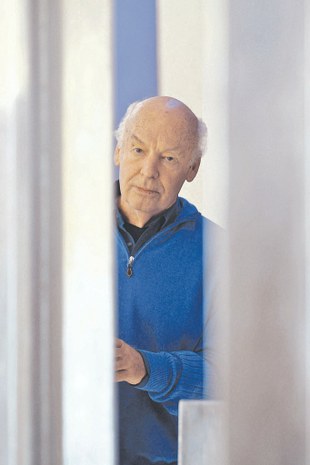

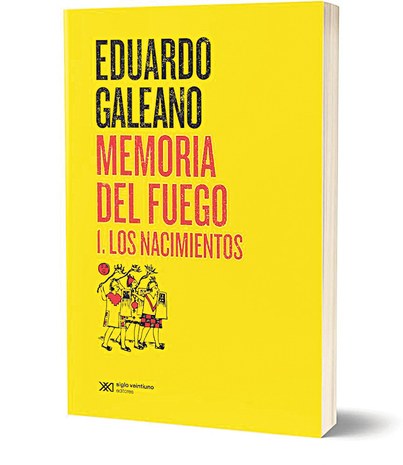

Guardián de la memoria popular, “testigo de ojos abiertos y oídos atentos”, el autor de la trilogía Memoria del fuego nació en Montevideo en 1940, y antes de escribir, dibujaba. Se inició en el periodismo a los catorce años de edad, haciendo caricaturas en el semanario socialista El Sol, con el nombre de Gius, para “no faltarle el respeto a su tatarabuelo galés”.

A fines de 1959 pudo publicar sus escritos y los firmó como Eduardo Galeano. Fue –según contó en distintas ocasiones– la forma de decir que era otro, un recién nacido. Hizo entonces del periodismo su modo de vida. Bajo el impulso y amparo de la caradura juvenil, redactó de todo: notas

sindicales, de teatro, de política.

En 1977, desde su exilio español, apareció su libro Conversaciones con Raimon, y el silencio se hizo canto, cuatro entrevistas con el célebre cantautor valenciano, figura central de la Nova Cançó, confeccionado al tiempo que trabajó para diversos medios escritos europeos. Un muestrario de su persistencia y lealtad a esta profesión es su obra Entrevistas y artículos (1962/1987), en la que se reúnen cincuenta trabajos periodísticos, algunos ya recopilados en otros volúmenes, realizados a lo largo de un cuarto de siglo, entre 1962 y 1987.

Todos esos años en los que ejerció un periodismo crítico, desconfiado del poder, que van de 1954 a 1987, amó la locura de redacciones e imprentas, con sus horarios insensatos, la presión de los cierres de edición, y el hierro, los linotipos y el plomo de los talleres y las prensas.

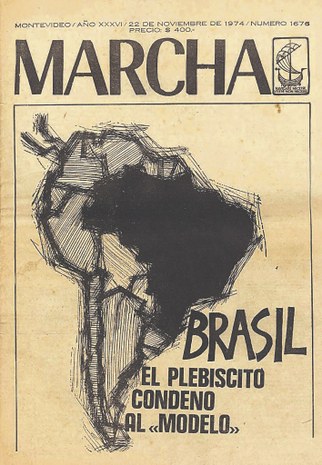

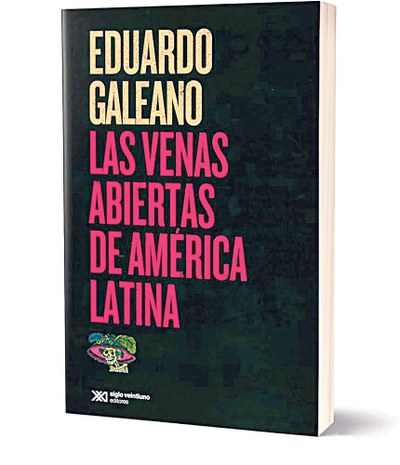

Su trayectoria fue vertiginosa. Como periodista profesional, a los veinte años participó en la revista Che, financiada por el Partido Comunista argentino. A los veintidós fue secretario de Redacción del semanario Marcha, publicación antifascista y antiimperialista icónica, generadora de un espacio de pensamiento excepcional para la izquierda uruguaya y latinoamericana. A los veinticuatro fue editor-jefe del diario de izquierda independiente, de propiedad colectiva, Época. A los treinta y uno escribió Las venas abiertas de América Latina, el libro más robado de Buenos Aires, y, probablemente, de Ciudad de México. A los treinta y cuatro, en Argentina, dirigió Crisis, la más importante revista cultural del mundo hispano en aquellos tiempos. Y a los treinta y seis tuvo que exiliarse al Viejo Continente.

Estuvo en la tierra de Han, en octubre y noviembre, como parte de una gira como periodista que también abarcó la Unión Soviética y Checoslovaquia. De ella nació su primer libro de crónicas, a un tiempo esclarecedor y anticipatorio: China 1964. Crónica de un desafío, reto al rojo vivo de la revolución de los suburbios del mundo. En ese país, Eduardo encontró la novedad que merecía ser contada. Las páginas de Marcha estaban abiertas a la intensa polémica entre los dos colosos socialistas. Once años antes, el mexicano Fernando Benítez había publicado otro extraordinario libro de viajes en aquella nación: China a la vista.

En su crónica-ensayo, Galeano buscó dar respuesta a varias preguntas: ¿Qué se propone Mao? ¿Qué hondas razones mueven a China, símbolo agresivo de la rebelión de los pobres, a enfrentar a la Unión Soviética? ¿Era el pueblo el protagonista real de la polémica o el gobierno estaba obrando a sus espaldas?

En “Últimas palabras”, capítulo final del libro, remató con sorprendente actualidad: “China: vibran los sismógrafos cuando se pronuncia la palabra. La gran nación asiática, es hoy el centro resplandeciente de todas las miradas –mitad pánico, mitad asombro–. El gigante, puesto de pie, exige su sitio al sol.”

Un crítico implacable

Prófugo de la educación formal (sólo cursó seis años de primaria y uno de secundaria), fue hijo de los cafés, en los que aprendió mucho de lo que supo en la vida. Sobre todo el arte de narrar. Lo aprendió escuchando, en la mesa de los bares, a narradores orales cuyos nombres ignoraba, que contaban mentiras piadosas y lo hacían de tan bella manera que todo lo que decían volvía a ocurrir cada vez que ellos lo narraban.

El autor de Patas arriba. La escuela del mundo al revés explicaba que tuvo dos matrices decisivas en su formación cultural. Una, el Partido Socialista y su semanario El Sol, las enseñanzas de Guillermo Chifflet, su primer maestro en periodismo, y las de Vivian Trías, que le abrió la puerta a la comprensión de la realidad y la historia, no como museo sino como tragedia y fiesta. Él le enseñó a pensar el socialismo con cabeza propia y lo acercó a la polémica de Lenin y Rosa Luxemburgo, en la que aprendió que la justicia no debe ser sacrificada en nombre de la libertad y al revés. Con Enrique Broquen estudió El Capital durante dos años.

Su otra influencia medular fue el doctor Carlos Quijano, director del semanario Marcha, que lo modeló y le enseñó una cantidad de cosas que nunca olvidó. Aprendió de él la fe en el socialismo arraigado en el país, metido en la realidad. Y la fe en el oficio de escribir, la certeza de que es posible hacerlo sin venderse ni alquilarse. La fe en que la lucha por la dignidad humana vale pena, aunque se pierda.

Tuvo también como profesor a Carlos María Gutiérrez, integrante del núcleo de periodistas que formó la agencia cubana de noticias Prensa Latina. En 1991, en la introducción de Los ejércitos inciertos y otros relatos, confiesa:

De chiquilín quise jugar al fútbol como Julio César Abaddie, aunque él era de Peñarol y yo un patadura.

Cuando ya estaba dejando de ser chiquilín, quise escribir como Carlos María Gutiérrez. Leyendo sus crónicas, yo sentía que las palabras fluían solas, como la pelota de Abaddie rodaba por su propia cuenta, veloz, imparable, al borde de la blanca frontera de la cancha. Eso me daba admiración y envidia. Yo me pasaba horas peleando cada coma y cada palabra, y el resultado final de la inútil batalla era, a lo sumo, digno de una buena papelera.

Después, el maestro fue mi amigo. Un puercoespín entrañable. Y un día me confesó que escribir era, para él, una cosa que costaba un triunfo y pagaba un fracaso. Yo sentí algo así como un consuelo, pero no me curó de la admiración ni de la envidia.

Y han pasado los años y sigo sin curarme, porque sé que por mucho que insista peleando a brazo partido, jamás podré escribir nada como “La noche de la cocina”, pongamos por caso, que es uno de los pocos relatos perfectos que he leído en la vida.

Galeano ejerce el periodismo –aunque también incursionó en la literatura– en el período que va del triunfo de la Revolución cubana en 1959, al golpe de Estado en Chile, en contra de su amigo Salvador Allende, en 1973. Son tiempos de efervescencia revolucionaria y proliferación de movimientos de liberación nacional en Latinoamérica, incluyendo a los Tupamaros en su tierra. Un período de camaradería y solidaridad. De sentir, pensar y vivir una etapa fundacional justiciera, ajena al dinero. De intelectuales comprometidos al estilo de Jean Paul Sartre.

Galeano perteneció –explica él– a una generación de escritores de Río de la Plata que emergió y actuó en un período muy atormentado de la vida de Uruguay y Argentina, donde vivió la primera parte de su exilio (1972-1976).

Pero es también una era marcada por la lucha contra la colonización en África y Asia y la cumbre de Bandung y el Movimiento de los No alineados; por la heroica gesta vietnamita, la ruptura del movimiento comunista internacional y el desafío del dragón chino y los muchos ’68.

Después, vendrían el Plan Cóndor y las guerras sucias, la caída del bloque soviético y el triunfo del TINA de Margaret Thatcher pero, también, la victoria de los sandinistas en Nicaragua (y su descomposición), el FMLN en El Salvador y el frustrante proceso de paz en Guatemala. El inspirador levantamiento armado zapatista de 1994, las victorias electorales de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, los sucesivos encuentros del Foro Social Mundial y la ola de insumisión en varios países del primer mundo.

Todos estos grandes momentos de las pugnas de la gleba marcaron al escritor. Fue, hasta el último aliento, un crítico implacable del capitalismo. Él se identificó con los que luchan y no dudó en vincularse a los movimientos políticos y sociales emergentes. Fuera de la órbita partidaria, abrevó de ellos y, a su manera, los acompañó. Puso su pluma y su cuerpo al servicio de sus causas. Los recreó en pequeñas grandes miniaturas. Se sumergió bajo la superficie para contarnos sobre los ríos subterráneos que los alimentaron. En 2012, al regresar a La Habana, lo resumió en una cuantas palabras: “El mundo se divide entre indignos e indignados, la neutralidad es imposible.”

En su niñez lector de Emilio Salgari, proclamó a todos los vientos la influencia que sobre él tuvo Juan Rulfo. Autores como Alejo Carpentier dejaron huella en él.

Heredero de una tradición que viene de José Martí, fue parte de una camada de periodistas latinoamericanos que se volvieron escritores, o de escritores que ejercieron el periodismo: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, el ya mencionado Onetti, Rodolfo Walsh, Carlos Fuentes.

No distinguió el periodismo de los libros. Consideró que ambas son formas de expresión literarias. Para él, el periodismo escrito era una forma de literatura. La diferencia principal entre ambos es el tiempo de elaboración. El periodismo tiene urgencias y tensiones –decía– que a veces son enemigas de la calidad, pero también le dan fuerza y encanto.

No había ingenuidad en su concepción. En 1987, al regresar del exilio, explicó: “El periodismo diario, rutinario, puede ser muy devorador, muy caníbal, puede llegar a comer la energía creadora de cualquiera. A la larga te desgasta. Pero hay muchas formas de practicarlo. Mis libros son muy periodísticos en el sentido de que intentan recoger la vibración de vida, que nace a partir de los acontecimientos cotidianos.”

Hombre de letras prolífico, escribía para quienes no podían leerlo, para los de abajo, los que esperan en la cola de la Historia, los Nadie. Sobre su proceso de creación, explicaba: “Los libros me escriben, yo no los escribo; me parece estar escribiéndolos, pero no es verdad, son los libros los que me escriben, crecen dentro de mí, se unen a las palabras; tengo la sangre llena de palabras.”

En una historia que fácilmente podría ser un capítulo de su vida, poco tiempo antes de partir, el 4 de diciembre de 2014, publicó en La Jornada el texto “Leo y comparto”, sobre una de nuestras grandes heridas que sigue abierta:

Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos.

Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de futbol, donde hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos, en el aire, la cifra 43, que rinde homenaje a los desaparecidos.

Un año después, en Guadalajara, al recibir en nombre de su marido el doctorado honoris causa postmórtem otorgado por la Universidad de Guadalajara al autor de Espejos, Helena Villagra dedicó el reconocimiento “a la lucha de esos ‘nadies’ doctorados en Ayotzinapa, los queridos 43”.

Su amigo Eric Nepomuceno describió a Galeano como un artista que “nunca se dejó ofuscar por el brillo de la fama. Riguroso. Crítico leal que no aceptó dogmas. Generoso, recto, íntegro y lleno de esperanza”. Hoy, más que nunca, ese incansable cazador de historias es un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos al mejor oficio del mundo.