La broma infinita de Jack Nicholson

- Sergio Huidobro - Sunday, 25 May 2025 07:21

Un letrero elegante y amistoso despide al visitante que sale de Neptune City, Nueva Jersey: Please Visit Again. Por favor, vuelva. Es curioso el maridaje de cortesía con súplica. En esa localidad costera y diminuta, ubicada a una hora al sur de Nueva York, no abundan las atracciones para el turista ni los puntos de interés, más allá de la costa y sus tranquilas vistas al mar. Como tantos otros pueblos suburbanos que se cuentan por cientos salpicados por la geografía estadunidense, Neptune City condensa una escenografía aséptica e inerte de la cotidianidad yanqui: casas prefabricadas y autopistas, drive-ins de hamburguesas plásticas y donas insípidas, plazas comerciales, diners que sirven café recalentado. No alcanza los tres kilómetros cuadrados de extensión ni ha llegado nunca a tener cinco mil habitantes.

John Joseph Nicholson nació ahí en 1937, unas semanas después de que Franklin D. Roosevelt iniciara su segundo mandato para sortear las olas recesivas del crack de 1929, que no se detendrían hasta que Washington encontrara en la segunda guerra mundial el vehículo ideal para reactivar su economía, guerra mediante, y cimentara su hegemonía posterior. Los padres de Nicholson ilustran las numerosas oleadas migratorias que habían dado forma al país en el siglo precedente: ella, de ascendencia irlandesa, galesa y alemana; en cuanto al padre biológico, pudo ser italoamericano o lituano, sin que su identidad llegara a aclararse. John, después Jack, creció, así como el primer brote hogareño con raíz en tierra estadunidense, aunque consciente de la mezcla genealógica que, como a miles de otros adolescentes de su generación en la postguerra, le harían adoptar como identidad la rebeldía rocanrolera y pandillera cuyas idolatrías masculinas se repartían entre Elvis Presley, James Dean y Marlon Brando.

Cerca de Neptune está la escuela preparatoria de Manasquan, un colegio público de arquitectura adusta cuyo auditorio lleva el nombre de Jack Nicholson, pero no fue el primer honor inscrito en su nombre: a mediados de los años cincuenta, cuando era estudiante ahí, afirma haber cultivado el récord de ser llevado a detención por mal comportamiento cada día escolar, sin falta, durante un año. Como rebelde enfrentado a la autoridad no en una high school sino en un psiquiátrico de rígida moral, Nick, como le llamaban entonces, recibió de sus compañeros de clase la admiración y el título de Clown of the Class o Bufón de su generación. Si Nicholson respetaba a alguien, era a Joe DiMaggio, el legendario jardinero de los Yanquis de Nueva York, y a Brando, que estrenó las dos columnas que cimentaron su leyenda –El salvaje (The Wild One) y Nido de ratas (On The Waterfront, que afirma haber visto cuarenta veces)– al inicio y final del año que Jack pasó en detención escolar.

Cuando la guerra entre Vietnam del Norte y del Sur estalló al año siguiente, Nicholson estaba ya en California viviendo con su hermana, alternando entre un trabajo de mandadero de oficina en las oficinas de Hannah Barbera, al interior de los estudios MGM, con algunas audiciones entre las que resultó una: un papel de relleno en Tales of Wells Fargo, una telenovela western que antecedió a otros culebrones de pradera como Bonanza o Los pioneros.

La televisión era, desde sus primeras transmisiones comerciales en 1939, el invitado crecientemente incómodo para la industria fílmica: a pesar del incipiente milagro económico de postguerra, la asistencia a las salas comenzaba a menguar y algunos productores con cierto capital pero ningún prestigio autoral empezaban a producir en serie películas cortas hechas directamente para televisión, la mayoría de ellas con guiones burdos escritos al vapor, magros valores de producción y empleando a actores o actrices desconocidas. Nicholson estaba formado en esa fila pero su ambición como intérprete rebasaba por mucho el molde que lo contenía; además, creía contar con un auspicio providencial, pues el primer día de su vida había sido el 5 de mayo de 1955, siendo cinco su número de la suerte por ser el que el gran DiMaggio portó siempre en su uniforme con los Yanquis. Cada quien sus santos.

Uno de los productores más hábiles y prolíficos de ese modelo de cine barato, de producción rápida y distribución popular había debutado unos meses antes de ese día. Roger Corman había logrado producir un film noir de persecución policíaca con apenas 2 mil dólares y, en adelante, nunca abandonaría esa filosofía simple y llana: si produces usando los centavos que le sobran a los demás, nunca hay pérdidas y todo será ganancia. Estaba dispuesto a no cobrar ningún salario con tal de acumular experiencia, algo en lo que coincidía con el respondón y mujeriego Nicholson. Cuando lo vio actuando de relleno en episodios de Tales of Wells Fargo, telenovelas y seriales, intuyó que ahí había una horma para su zapato. The Cry Baby Killer (1958) fue la primera colaboración entre ambos y el primer rol de Nicholson para pantalla grande. Era un cine sin relumbrón, destinado a los autocinemas al aire libre, los cines de programa doble, matinée y funciones de medianoche, pero era cine.

La generación de jóvenes estadunidenses que se hizo adolescente durante la postguerra mundial, a la cual pertenecía Nicholson, hubo de definir sus coordenadas de identidad entre dos conflictos militares en Asia a los que fueron arrojados como carne de cañón aunque los percibieran como ajenos: las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1955-1967). A diferencia de la vieja guardia de Hollywood, como Clark Gable o James Stewart, que se adscribió a la demagogia bélica como soldado activo durante la segunda guerra mundial, en la generación de Nicholson –que incluía a Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern o refugiados europeos como Milos Forman o Roman Polanski– afloró pronto una postura antibélica y libertaria que no tomaba inspiración de los generales Patton o Marshall sino de James Dean –muerto en 1955, cuando Nicholson terminaba su primer rodaje– y los hongos psicotrópicos.

Animal, intuitivo y peligroso

En los personajes al volante en The Wild Ride (1960) o sobre caballo en The Shooting (1966) o Ride the Whirlwind (1966), forajidos todos de moral ambigua, ya se entrevé el magnetismo animal, intuitivo y antiheroico que Nicholson construyó para sí. En él conviven atracción y repulsión, esa suerte de cinismo estoico, común a los rebeldes de su generación, que logró condensar en gestos mínimos y enfáticos, aprendidos de su héroe, Marlon Brando: una sonrisa a medias entre fascinada y despectiva, un arqueo de cejas, un gesto fugaz de la mandíbula. Pero aquello que en el Brando motociclista evocaba una masculinidad felina, en Nicholson se transmutaba en una perenne sensación de peligro, demencia y marginalidad que, pese a todo, seguían siendo ferales, casi eróticas.

Nicholson no era el primer antihéroe en Hollywood que se las arreglaba para ser a la vez amoral y protagónico. Antes que él estuvieron James Cagney, el propio Brando y, por supuesto, Humphrey Bogart. Pero el Estados Unidos que habitaba Nicholson en los años sesenta estaban lejos de los códigos viriles de la era del jazz y su público ansiaba que los nuevos ídolos de la pantalla encarnaran nuevas formas de masculinidad. Curiosamente, Nicholson lo entendió antes como guionista que como actor, pues el libreto que escribió para The Trip (1967), dirigida por su mentor Roger Corman y protagonizada por Fonda y Hopper, constituye el primer retrato inmersivo y desprejuiciado, en el cine estadunidense, de la cultura psicodélica del LSD que el Sgt. Peppers de The Beatles masificó ese mismo año. The Trip fue, por supuesto, una estación previa que condujo a Busco mi destino (Easy Rider, 1969), la cual reunió a una porción de la misma familia (Nicholson pasando frente a cámara, cediendo el guión a Terry Southern) en la primera crónica de la contracultura hippie producida por un estudio comercial. George Hanson (Nicholson), el abogado de derechos civiles en caída libre, arrojado a la carretera al lado de dos motociclistas psicotrópicos (Fonda y Hopper, otra vez), le dio a Nicholson una primera nominación al Oscar; Busco mi destino, por su parte, contribuyó en buena medida a la comercialización industrial de lo hippie en los años siguientes, al recaudar 19 millones de dólares contra un presupuesto irrisorio de 500 mil.

Busco mi destino se estrenó el 14 de julio de 1969, en el mismo verano del amor en que Jimi Hendrix incendió el Festival de Woodstock, y al recuperar su inversión en una semana, en una sola sala –el cine Beekman de Nueva York–, fue el vehículo para que los ejecutivos y productores de California –cuna, además, del amor libre– descubrieran que los consumidores de marihuana eran, después de todo, un mercado potencial para productos industriales. Había nacido un nicho de mercado y la persona fílmica de Nicholson –loco, libre, demente, seductor– estaba poniéndole rostro y voz. Junto a Dennis Hopper y Al Pacino, a Nicholson se le debe la entronización del antihéroe como figura central del Nuevo Cine estadunidense en los setenta, pero fue él quien desconstruyó esa efigie con golpes más certeros y navajas más cortantes.

Precisamente en esos años y la década posterior, cuando la figura del cineasta como autor había sido encumbrada por las nuevas olas e imitada por entusiastas como Coppola, Friedkin, Scorsese o el propio Roger Corman –que los impulsó a todos–, la productora BBS y uno de sus asociados, Bob Rafelson, construyeron el marco ideal para el estallido de Nicholson. Ambos habían colaborado ya como director y guionista de Locura psicodélica (Head, 1968), sobre los Monkees, pero es en Mi vida es mi vida (Five Easy Pieces, 1969) donde Nicholson encontró al fin un lienzo con las dimensiones de su particular registro, mezcla de cinismo, tristeza, tensiones reprimidas y seducción barbajana. En aquel drama, interpretando a un obrero del petróleo con dotes para el piano, capaz lo mismo de tocar a Chopin que de estallar contra una mesera de diner por no servirle una orden extra de pan tostado. Fue la segunda de doce nominaciones al Oscar, además de algo más importante: un segundo nacimiento.

El rostro individual de la psicosis social

Aquello abrió las compuertas. Durante la década de los setenta, que empezó con la caída de Nixon y terminó con la victoria de Reagan, el auge de Wall Street y el ascenso de Donald Trump, la filmografía de Nicholson avanzó en una serie de mutaciones radicales empeñadas, una tras otra, en reabrir las heridas y enfermedades de la psique estadunidense: El rey de Marvin Gardens (Rafelson, 1972), El último deber (Ashby, 1973; Mejor actor en Cannes y tercera nominación al Oscar), El pasajero (Antonioni, 1975) e incluso el inconsistente debut dirigiéndose a sí mismo en Con el lazo al cuello (1978), son todas testimonio de un intérprete ajeno a las zonas de confort, la corrección política o la imitación de sí mismo. Pero es la dupla formada por Barrio chino (Polanski, 1974) y Atrapado sin salida (Forman, 1975) en donde habría que detenerse.

El detective Jake Gittes y Randall Mac McMurphy habrían sido héroes trágicos en una pesadilla soñada por Kafka. El primero, especializado en casos de infidelidad y divorcio, encuentra abierta una puerta al abismo que lo lleva a descubrir un esquema de corrupción en el sistema hídrico, a inmiscuirse por las piernas en un caso de incesto y a perder la nariz. El segundo, interno en un pabellón psiquiátrico en Oregon, es un Diógenes moderno acostumbrado a sembrar anomalías en cualquier institución que pretenda normarlo. Ambos, el investigador y el recluso, terminan aplastados por el sistema que buscan corregir, uno en la California de preguerra en 1937 –el año en que el propio actor había nacido– y el otro en la restrictiva América rural en la Guerra Fría.

Tanto Polanski como Forman, polaco y checoslovaco respectivamente, eran parte de la emigración de la Europa Oriental que había cruzado la Cortina de Hierro, trayendo consigo la vital renovación fílmica que habían supuesto las nuevas olas en las cinematografías de sus países de origen. Exiliados de regímenes políticos férreos, endurecidos por las condiciones de postguerra y la larga sombra estalinista, los directores de Barrio chino y Atrapado sin salida encontraron en Nicholson quizás al único actor de su generación –o de cualquier otra– capaz de situarse en la zona gris entre la locura, el humor negro, la incertidumbre moral y la lucidez antisistema, necesaria para presentar a protagonistas sembrados por claroscursos.

Carismático/mediático, incómodo/incorrecto...

El buen oficio de Nicholson para convertir a sus personajes en disidencias antiheroicas, políticas y contraculturales en géneros tan distintos como el film noir o la llamada buddy comedy –comedia de compadres– marcó un cambio profundo en el cine de estudios estadunidense y aquello que se consideraba una estrella protagónica. Nicholson no estaba solo en esa subversión de las formas: ahí estaban el Gene Hackman de Contacto en Francia (1971) o el Pacino de Serpico (1973), torciendo los mismos linderos respecto a lo que el establishment de las pantallas aceptaba como héroe. Pero Nicholson era el único protagonista de esa estatura que pateaba el avispero dentro y también fuera de la pantalla, desafiando constantemente –como su ídolo Brando, que en aquellos años rechazaría recoger el Oscar por El padrino (1972) como protesta a nombre de la población indígena americana– la imagen pública y el status quo del estrellato, constituyéndose como una figura carismática y mediática, pero incómoda, problemática e impredecible, como muchos de sus personajes.

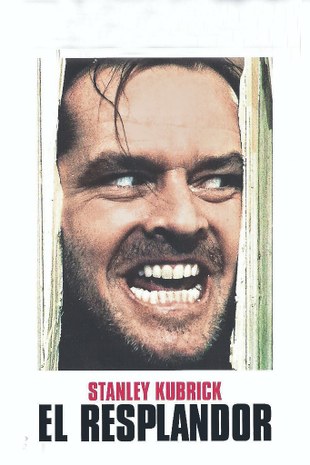

Stanley Kubrick entendió pronto, quizá antes que nadie, el potencial de Nicholson para absorber y magnificar los demonios internos de los cineastas con quienes trabajaba. Ya a finales de los sesenta había confiado de más en su propio prestigio –acababa de dirigir 2001 (1968)– para dirigir una biografía de Napoleón interpretada por Nicholson. El proyecto se truncó en varias ocasiones hasta abandonarlo pero, diez años después, Kubrick volvió a acercarse a Nicholson haciéndole una oferta, diría Corleone, que no podía rechazar: abandonar su afición por los antihéroes rebeldes para convertir su peculiar método actoral en una versión pura del mal profundo. El resplandor (The Shining, 1980) fue el primer villano puro que inauguró una segunda etapa en su filmografía, una galería de psicópatas y monstruos que incluiría El cartero siempre llama dos veces (1981), Batman (1989; vorágine de taquilla que hizo a Nicholson pasar de acaudalado a millonario, al participar como asociado), Cuestión de honor (1992) o Lobo (1994).

De alguna forma, Jack Torrance es una presencia en el imaginario fílmico que debe más a Nicholson que a Kubrick o a su autor original, Stephen King. Al ubicar la raíz de su maldad en el seno familiar, transmutando al paterfamilias estadunidense en depredador, Nicholson expandió a un mero villano slasher hasta convertirlo en un arquetipo universal. Su posterior galería de villanos, desde el tétrico Guasón hasta el homicida Frank Costello de Los infiltrados (2006) emanan todos de esa raíz: un balance virtuoso entre atracción y repulsión.

El acierto final

Retirado de las pantallas desde hace una década, con una vida pública reducida a vitorear desde las gradas a sus New York Yankees o a los L.A. Lakers, así como al respaldo de candidatos demócratas –con particular entusiasmo a Bernie Sanders–, Nicholson tuvo el acierto final de clausurar su filmografía con una serie de reflexiones irónicas sobre el arte de envejecer sabiamente: desde la milagrosa y agridulce Las confesiones del Sr. Schmidt (2002) de Alexander Payne, comedias inocuas pero sabrosas como Alguien tiene que ceder (Meyers, 2003) y Antes de partir (Reiner, 2007), cruzó con la frente alta un umbral casi prohibido para las estrellas en Hollywood: hacerse viejo con gracia y acidez. Detrás de él están más de ochenta personajes, doce nominaciones al Oscar –el intérprete más veces nominado en la categoría masculina, además de uno de los dos únicos nominados en más décadas consecutivas y uno de los tres en ganarlo en tres ocasiones–, pero él es el primero es descartar con ironía la supuesta importancia de los premios. Alguna vez dijo que su máxima aspiración era “poder sentarse todos los días bajo el mismo árbol a leer buenos libros”. Después de vivir todas las vidas posibles, eligió esa misma. Que viva el rey.