El flamenco, ese silencio herido

- - Sunday, 08 Jun 2025 07:24

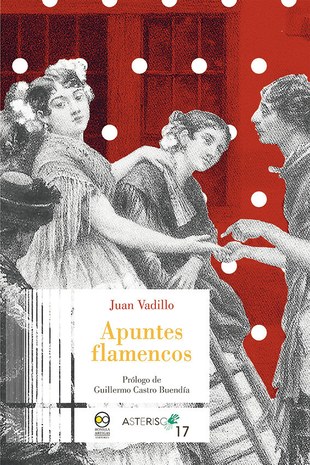

La relación de la literatura con la música es ya una constante en los libros de Juan Vadillo, incluso en su poesía. No obstante, el flamenco es una veta que ha venido trabajando con particular interés y pasión desde el plano de la academia, del melómano y del intérprete en la guitarra. Así, Apuntes flamencos deviene en guía y manual para expertos e iniciados de ese complejo organismo cultural donde tienen lugar la literatura, la poesía, la danza, la música y hasta la antropología social.

En México lo popular es muy fuerte, muy rico, pero pocas veces ha tenido la fortuna de ser valorado y cultivado por los intelectuales, como el cante jondo en España, en particular en la esfera andaluza. La canción ranchera o el bolero no han tenido su García Lorca, su Manuel Machado, su Rafael Alberti, su Luis Rius, su Emilio Prados, su José Bergamín, para reconocer sus cualidades líricas y musicales y apropiarse de éstas. José Alfredo Jiménez fue el estandarte que Chavela Vargas le extendió a Joaquín Sabina y a Pedro Almodóvar, pero en México José Alfredo no ha merecido la valoración de los poetas cultos. Carlos Monsiváis es lo más cercano a ese modelo de reconocimiento, sobre todo en figuras populares como Juan Gabriel, quien llegó a cantar en el Palacio de Bellas Artes, seguramente aupado por el juicio de Monsiváis. La estrecha relación entre poetas españoles, en particular andaluces, y el flamenco, con sus autores anónimos de raigambre popular, es uno de los blancos a los que apunta Juan Vadillo en sus ensayos.

En su anterior libro: Romancero gitano. De la tradición a las vanguardias (2020), Vadillo destaca el papel fundamental de García Lorca en la poética andaluza, a tal grado que antes de Poeta en Nueva York, el granadino protesta por el estigma gitanizante de su obra y reclama el reconocimiento de su capacidad intelectual para abrir otras vertientes estéticas, tanto en el teatro como en la poesía. Resulta irónico que Vadillo encuentre rasgos vanguardistas en su Romancero gitano y Enrique Morente, el cantaor que musicalizó con enorme éxito al García Lorca más cercano a la tradición, haya logrado colocar al Poeta en Nueva York en los terrenos del cante jondo; claro, en un cante jondo más moderno.

La propia trayectoria de Juan Vadillo pasa primero por el jazz y por el rock, luego por sus estudios filológicos para desembocar en los ámbitos del flamenco, viniendo él de familias gallega y mexicana. Lo cual parecería que la mezcla gallega y mexicana da andaluz. No es casual que su libro inicie con la copla y la guitarra flamencas ligadas a los significados del agua, particularmente en el arte de Paco de Lucía, quien titula unos de sus discos icónicos Fuente y caudal (973). Las referencias de Vadillo son apabullantes, pues no se limita a los grandes conocedores de la tradición literaria andaluza y gitana o a los musicólogos españoles, sino a un vasto y muy diverso acervo conceptual. Nos incita a pensar en las influencias de la copla flamenca en América Latina y también de los aportes de nuestra cultura latinoamericana, como es el cajón peruano, que Paco de Lucía importó y modificó sumándole una o dos cuerdas de guitarra para obtener el sonido dialogante con

la guitarra, las palmas, el zapateo y cualquiera de los palos de la música flamenca.

Cuando el duende entra

No es ajeno a Apuntes flamencos el tono poético de su escritura. Vadillo redactó cada uno de sus ensayos poseído por el duende de la literatura. Es notorio el trance y la iluminación, la claridad con la que arma sus argumentos y expone sus referentes más inusitados y asertivos, pertinentes. Sabe contagiar al lector, para que éste realice su propia asociación y su propia experiencia estética y cultural. Las coplas flamencas encarnan el canto, es decir, la emoción musical del sentido más hondo de la sensibilidad gitana: la libertad y el riesgo, el ocio y la aventura. Por eso Juan reitera, al hablar del compás de la música flamenca, que éste conduce al extravío. Que sin perder el compás, sirve para que el guitarrista y los cantaores, las bailaoras y bailaores, los palmeaores se pierdan y al perderse se encuentren. Ese es el momento en que el duende entra por la herida y se hace sangre, canto herido, dulce muerte, epifanía. Del mismo modo, este libro, hoja tras hoja, se nos ofrece embriagado de lirismo y racionalidad, de elocuencia y precisión, de digresiones y de concisiones. Está forjado con el mismo material de su objeto de estudio, con la paradoja y el oxímoron, con el sentimiento que viene desde el fondo de la carencia, de la soledad, de la insuficiencia y el reclamo, desde el desgarrón amoroso y la belleza.

Cuando Antonio Gamoneda escribe Blues castellano piensa en el cante jondo como un equivalente de los cantos negros en la fragua y en el campo. Cantos de sanación y de fuga, juego de elementos que desafían la gravedad para tomar la forma del agua, del aire, del fuego con sus raíces profundas en la tierra. Formas breves como chispas incendiarias, como gotas que se precipitan y desatan torrentes que inevitablemente nos anuncian el océano.

La brevedad y el golpe son dos cualidades que se suman al color oscuro del sentimiento, a la condición morena del cante. La noche y la luna representan el contrapunteo del dolor y el erotismo, del deseo y de la muerte. Vadillo insiste con vehemencia en el juego de contrarios que representan el delirio y el sueño, la liberación dentro del presidio o la esclavitud, la opresión y el vasallaje. Como el reo que busca una ventanita para escapar al firmamento, el ser humano es prisionero de su existencia, de su destino. Más el gitano, que tiene como principio la trashumancia y el ocio. Me sugiere entonces un poema del andaluz Caballero Bonald interpretado por Juan Peña, el Lebrijano, acompañado por la orquesta Andalusí de Tánger: “Dame la libertad de los pájaros de las marismas,/ vagadores de las sendas nunca vistas.” Así, para que el duende baje o aparezca es necesario que la voz, las cuerdas, la danza y el entorno entren en la oscuridad, se tiñan de negro. No es remoto que Alfredo Zitarrosa, siendo uruguayo, haya escrito ese gran poema cantado: “Guitarra negra”, con la conciencia y el espíritu transido de la copla y la guitarra flamencas.

Juan vierte explicaciones técnicas a la hora de exponer los vínculos musicales de la copla con la guitarra, de la poesía con los palos del flamenco. Incluso con los materiales distintos de las cuerdas graves y primas, con las formas de la madera, con sus huecos, sus metales, sus posibilidades percutoras y sus silencios. “El silencio herido de la copla”, subraya Vadillo citando a Félix Grande, para insistir en que el mayor valor estético y significativo de este arte no se halla en lo que se dice, sino justamente en lo que no se dice, pero se sugiere. Por eso el valor de la improvisación no tiene que ver con la ignorancia, sino con la conciencia de lo que se ignora para poder perderse a fin de encontrarse. La improvisación viene del deseo, de la embriaguez del instante, del riesgo con dominio del lenguaje. Se improvisa sobre lo que se sabe para buscar lo que se ignora. Juego de creación y de invocación del duende, del sentimiento reconcentrado en la pericia y la malicia.

Uno de los capítulos más seductores de Apuntes flamencos es “El arte del silencio”, sin demeritar alguno de los que lo componen y lo describen de conjunto, el baile, la pena andaluza, el compás, el duende, el cante jondo, la tradición y la modernidad. En “El arte del silencio”, Vadillo se deja llevar por el lirismo y hace a un lado, sin abandonarlo, el instrumental académico, para ofrecernos una visión más íntima, más sentida, de su interpretación como poeta y músico del flamenco. Sus referencias vuelan hacia la filosofía y lo mismo viene Heidegger que José Bergamín, Frederic Mompou que García Lorca, pero sobre todo está Juan Vadillo hablando con el lector sobre sus propias experiencias, sin ser autorreferencial, por supuesto. Lo más sublime tiene ese aire del vacío, esa suerte de jugarse la vida para sentir toda la fuerza del silencio, el roce de la nada donde comienza todo. Este libro que, reitero, sirve de guía y manual, es a la vez un tratado sobre la melancolía y la pena con la que se enciende la pasión del cante jondo y el flamenco, es decir, de la fiesta.

Cito una línea de Juan Vadillo con la que hace referencia al cante jondo y con la cual defino la esencia de este libro: “Aquí el silencio no solamente canta, sino que grita.”