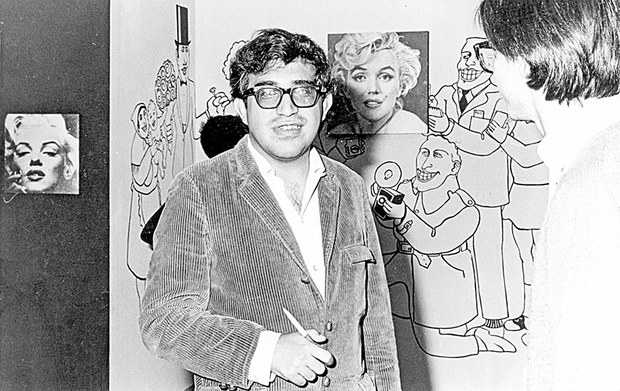

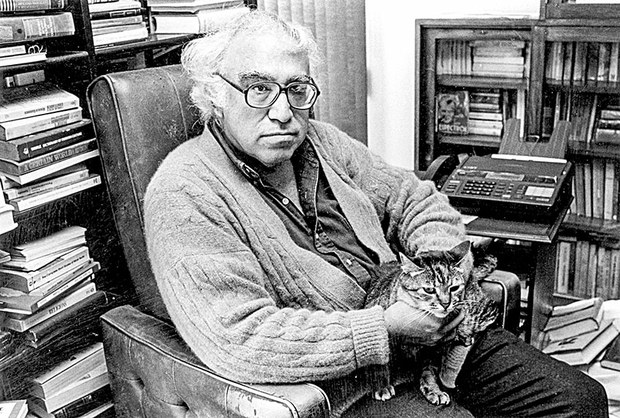

Carlos Monsiváis entre el Génesis y el Apocalipsis

- Carlos Martínez García - Sunday, 15 Jun 2025 09:08

¿Estas notas son biográficas o autobibliográficas? Si son lo segundo, como creo, menciono de inmediato el libro primordial en mi formación de lector: la Biblia, en la versión del reformado Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. En mi niñez Reina y Valera me entregaron mi primera perdurable noticia de la grandeza del idioma, de la belleza literaria que uno (si quiere) le adjudica a la inspiración divina. Dice el salmista [Salmo 19:1-2]: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría.” Desde que oí esto maravillado a los ocho o nueve años de edad, con otras palabras, es decir, con otra perspectiva, es decir, ajeno a lo que voy a decir, advertí que ese idioma de los Siglos de Oro aislaba la grandeza de las palabras, y potenciaba el gozo de algo desconocido, ajeno a lo que oía y leía a diario, distinto por entero de las lecciones de Escuela Dominical, y de las reivindicaciones y temores de la minoría protestante. La Biblia de Reina-Valera es una obra maestra del idioma. Carlos Monsiváis

El imaginario bíblico, del Génesis al Apocalipsis, fluye en la obra de Carlos Monsiváis. El primer libro de la Biblia y el final no nada más fueron referidos en el último de sus libros que él alcanzó a ver publicado, Apocalipstick, sino que recurrió a Génesis/Apocalipsis como palimpsestos para trasladarlos a momentos definitorios y escribir crónicas, en las cuales dio cuenta de sus observaciones y evaluaciones de acontecimientos culturales

en México.

Apocalipstick, libro publicado un año antes del deceso de Carlos Monsiváis, estimula para encontrar citas implícitas y explícitas de la Biblia. En uno de sus capítulos, “De los murales libidinosos del siglo XX. ‘He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió el Centro de la Ciudad’”, el título mismo puede ser bien identificado por los asiduos a la lectura bíblica. Es una cita textual del Salmo 51, versículo 5, atribuido al rey David: “He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”, se lee en la versión favorita de Monsiváis, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, publicada en 1569 por el primero y revisada por el segundo para nueva publicación en 1602. Carlos leía la revisión de 1909, que mayormente incorporó adecuación de vocablos.

Crónicas que son parábolas (y viceversa)

La crónica incluida en Apocalipstick que dedica a los casi 20 mil desnudos y desnudas en el Zócalo de Ciudad de México, fotografiados por Spencer Tunick (6 de mayo de 2007), Monsiváis la inicia con la línea “Pórtico versicular (donde la división entre el bien y el mal se inicia con la conciencia de la desnudez, o eso se ha creído”). Acto seguido reproduce cuatro citas del Génesis: “Y estaban desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban” (2:25); “Y fueron abiertos los ojos de entrambos (luego de comer la fruta del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría), y conocieron que estaban desnudos: entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” (3:7); “Y él, Adán respondió (a Jehová): Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?” (3:10-11); “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y vistiólos” (3:21).

La plancha del Zócalo capitalino fue, por un tiempo, recordatorio del Edén. Varones y hembras, para usar el lenguaje bíblico del Génesis, compartieron gozosamente su desnudez. Todo cambió en cuanto los primeros se vistieron antes que las mujeres, ya que éstas fueron requeridas por Tunick para otra sesión fotográfica. Entonces, ya con sus vestimentas, los hombres vieron lo antes no percibido, que ellas estaban desnudas y algunos las miraban lascivamente. El Paraíso se había perdido. Carlos captura así ese momento:

Se encueraron diecinueve mil y otros tres mil llegaron tarde. Si ya existe el Tunick Book of World Records, México va a la cabeza casi tres veces por encima de Desnudarte de Barcelona. Un error logístico: los hombres se visten primero y cuando las mujeres regresan de las cercanías de Palacio Nacional, hay un brote del machismo antiguo, fotos con el celular, comentarios agresivos, miradas que matan de las ya fatigadas ardientes pupilas. Las mujeres responden con eficacia, no se inmutan, se dirigen hacia sus bultos de ropa, el vestirse es más difícil que la obediencia divertida al “¡Fuera ropa!” del comienzo.

En 2008, al recibir la medalla 1808 por parte del gobierno de Ciudad de México, el escritor que semanas atrás cumpliera siete décadas de vida da un celebrado discurso en el que elige ‒como en tantas intervenciones, crónicas y artículos‒ imágenes bíblicas para describir el universo conformado por la gran urbe.

Inicia con una paráfrasis del libro veterotestamentario del Génesis, donde combina la remembranza del género parábola que recorre las páginas de toda la Biblia:

Parábola del espacio que necesita un domicilio fiscal. En el principio no había lugar dónde poner el espacio de la Ciudad de México. El lugar asignado era amplio, un valle en el Anáhuac, pero se calculó mal el tamaño, que por los motivos que fuesen, era insuficiente, era un lugar que no correspondía a este espacio, que se oponía a las mediciones y los amoldamientos; que se burlaba de los que en vano trataban de encajarlo en el sitio a él adjudicado. ¿Cómo quieres que yo ‒decía el espacio‒ que seré histórico, mitológico y centralista quepa en estos kilómetros a mi disposición? Pero si yo ya estaba convencido desde el Génesis, nomás que aquí yo soy de los espacios a los que todo les queda chico.

Después teje una segunda parábola, la que llama de creencias. Nuevamente evoca el lenguaje del Génesis, aunque incorpora otras figuras para mostrar lo insólito de la capital mexicana: “En el principio, y ante la tardanza del dios cristiano, Huitzilopochtli y Tláloc crearon los cielos y la tierra, y en la tierra, llamada así porque su componente mayor era el agua, la nación mexicana, donde desde recién nacida un producto de la diosa demografía, estaba desordenada, pero nunca carente de pueblo y de mensaje al pueblo y de exhortaciones al pueblo para que renunciara a otras creencias”. Monsiváis hizo una variación de lo anterior en el texto titulado “De uno de tantos Génesis”, escrito incluido en Apocalipstick.

En la ciudad en la cual todo se multiplica, Monsiváis evoca escenas del Nuevo Testamento (Mateo 15:32‐39; Marcos 8:1‐10) para ilustrar la replicación de posibilidades y objetos: “La multiplicación de los panes, los peces, los parientes y los DVD’s prestados. ¿Qué propone la Ciudad de México? ¿Cuáles son sus misterios, sus escondrijos, su paraíso subterráneo? Y ¿cuáles los dispositivos para el deleite a bajo precio?”

En la tercera parábola monsivaisiana, “De la lucha del empleo y del Ángel hasta el amanecer”, sus lectores deberían conocer el trasfondo bíblico sobre el que elabora la escena de una negación para millones de ciudadanos: la posibilidad de tener empleo en el México mal gobernado por la segunda administración federal emanada del Partido Acción Nacional. Carlos Monsiváis usa en esta tercera ilustración los pasajes de Génesis 32:24‐25, donde Jacob lucha con un varón misterioso, al que no suelta hasta obtener su bendición. La descripción del llamado en el Génesis varón, y que en otro escrito del Antiguo Testamento es identificado como ángel, le permite a Monsiváis hacer la analogía por la obstinada batalla en hallar una actividad remunerada. El capítulo 12 de Oseas, en los versículos 4 y 5, hace referencia a Jacob y su lucha con el ángel: “En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y con su fortaleza venció al ángel. Venció al ángel, y prevaleció.” De aquí es donde Monsiváis toma el imaginario inicial de su tercera parábola, pero en el desarrollo de la misma crea un símil irónico con los avatares del empleo por prevalecer en condiciones adversas.

El apocalipsis chilango

La fascinación literaria de Monsiváis por el libro neotestamentario de Apocalipsis le lleva a reelaborar varias ocasiones un texto titulado “Patmos esquina con Eje Central”, publicado originalmente en diciembre de 1987. En su versión apocalíptica del país y de Ciudad de México, el escritor, en su papel de Juan el vidente del último libro de la Biblia, plasma su observación inicial en los siguientes términos: “Bienaventurado el que lee, y más bienaventurado el que no se estremece ante

la espada aguda de la economía, que veda la entrada al dudoso paraíso de libros y revistas, en estos años de ira, de monstruos que ascienden desde el mar, de blasfemias, y de dragones a quienes seres caritativos filman el día entero para que nadie se llame a pánico y se les considere criaturas mecánicas y no anticipos de la feroz desolación”.

Monsiváis extiende el escrito de 1987 y lo incorpora como capítulo final de Los rituales del caos. Cambia el título por el de “Parábola de las postrimerías. El Apocalipsis en arresto domiciliario”. El recurso apocalíptico para describir la singularidad de Ciudad de México es nuevamente evidenciado por Monsiváis en un largo escrito publicado en La Jornada Semanal (“Apocalipsis y utopías”, 4 de abril de 1999). Aquí entrelaza datos devastadores e imágenes esperanzadoras de la metrópoli. Finalmente, en Apocalipstick la gran protagonista es Ciudad de México, a la que Monsiváis (como Juan de Patmos describió la Nueva Jerusalén del Apocalipsis) visualiza con azoro, se asombra ante su desmesura y, al final, prevalece la esperanza.

En cuanto al Nuevo catecismo para indios remisos, la obra es, como el mismo Monsiváis lo expresara a Elena Poniatowska (La Jornada Semanal, 23 de febrero de 1997) un potente eco del libro que lo marcó toda su vida: “Aún retengo muchísimos versículos de memoria y eso, en mi caso, es parte de la formación literaria; una parte estricta, porque la versión [de la Biblia] de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es soberbia. El Nuevo catecismo viene de allí directamente, toda proporción

guardada.”

El día en que el escritor cumple setenta años (4 de mayo de 2008), publica en La Jornada un artículo cuyo título (“Los días de nuestra edad”) toma prestado, pero por supuesto, de la Biblia. Es el Salmo 90 versículo 10, que en completo dice, en la versión preferida por Monsiváis: “Los días de nuestra edad son setenta años; que si en los más robustos son ochenta años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo; porque es cortado presto y volamos.” Con la cita Carlos reiteraba lo que alguna vez me confió: “Hay libros que lleva uno en su ADN.”