La revolución democrática según José Saramago

- Francesca Borrelli - Sunday, 06 Jul 2025 09:19

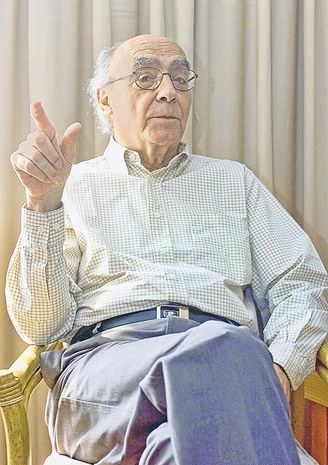

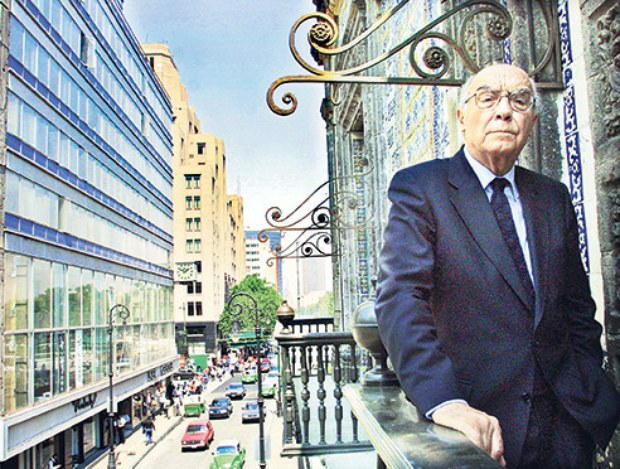

El tiempo parece haber olvidado la figura de José Saramago, quien avanza hacia el umbral de los ochenta años mostrando una resistencia física incorruptible, y la envidiable agilidad mental de quien jamás ha frenado el ritmo de su trabajo. Siempre de viaje, está completando una gira italiana organizada por la editorial Einaudi para presentar su última novela, la cual se publicó bajo el título Ensayo sobre la lucidez (2004). De esto y muchas otras cosas hablamos en el curso de un largo encuentro que tuvo lugar en el vestíbulo de un hotel en Roma, unas horas antes de que Maddalena Crippa leyera algunas páginas del libro y Franco Marcoaldi, junto con Walter Veltroni, lo presentaran al público.

‒Esta última novela suya tiene un doble sentido: por un lado es una hipérbole sobre la degeneración de la política, y por otro parece plantearse como un cierre del ciclo inaugurado desde el libro Ensayo sobre la ceguera (1995), y al que usted se refiere explícitamente. Se podría decir que, en su obra, este nuevo puerto nombrado Ensayo sobre la lucidez tiene un valor emblemático. ¿Es así?

‒Le corresponderá al tiempo ‒junto con los lectores‒ decidir si este libro tendrá un valor emblemático. Le esperan diversos destinos, dependiendo de si despierta o no inquietud en la clase política, o de que ésta lo ignore o desee silenciarlo. Si esto ocurre, será evidente que su resonancia también será condicionada. Por ahora, el éxito que la novela está cosechando en Portugal, España y América Latina, anticipa un cierto eco. También hay quien ha especulado que la escribí pensando en la situación política italiana, pero esto es simplemente falso. Es un libro que reflexiona acerca de la incapacidad de deslegitimar a través del voto la aberración de una política dependiente y dominada por los potentados económicos. Creo que nunca se le ha dado la suficiente importancia a la diferencia entre la abstención y el descontento del votante expresado a través de una papeleta en blanco. Sin embargo, es una diferencia radical. No intento servirme de la novela para hacer alguna propaganda; por lo demás, no descubro nada nuevo. Todos sabemos que tenemos a disposición la posibilidad de votar, que si bien expresa nuestro compromiso cívico y responsable, porque implica que acudamos a las urnas, al mismo tiempo señala un reclamo; pero se le utiliza poco. Si alguna vez surgiera la hipótesis de una revolución democrática, para mí ésta correspondería al uso del voto en blanco. En las últimas elecciones europeas en algunos países se llegó incluso al cincuenta por ciento de abstenciones, pero eso no genera tanto fastidio como cuando la mitad de votos que se reciben son en blanco. Cuando presenté la novela en Lisboa había unas mil seiscientas personas en la sala. Hubo un largo debate y, en un cierto punto, el expresidente Mario Soares, que estaba sentado a mi lado,

se volvió indignado y me dijo: “Si se llegara a una votación no digo del ochenta por ciento ‒como dice la novela‒ sino incluso del quince por ciento en la que las papeletas estuvieran en blanco, ¿no cree que eso representaría el colapso de la

democracia?” “Ah, ¿sí?”, dije yo. ¿Por qué, en cambio, no lo es el cuarenta por ciento de abstenciones? Cuando se procede al recuento de las urnas, también siempre se publica junto a lo resultados el número de votos nulos y de abstenciones; pero en algunos países ‒en Portugal, por ejemplo‒ no se dice cuántos votos en blanco ocurrieron. Me parece una omisión muy grave, y los medios no muestran ninguna curiosidad por investigar este fenómeno, que si alcanzara proporciones significativas colocarían en una situación imposible de gestionar no sólo a un sistema democrático, sino a cualquier tipo de gobierno. El día que los ciudadanos se cansen de comprobar que, sea cual sea la forma en que vayan a las elecciones, nada cambia, porque el sistema que los gobierna no dispone de los instrumentos para controlar los abusos de los lobbies económicos y no tiene entre sus preocupaciones fundamentales el respeto a los derechos humanos. Si uno o dos millones de votantes depositaran en las urnas una papeleta en blanco, no digo que sería una revolución, pero cuando menos tomarían conciencia de la necesidad de volver a una democracia verdadera. Porque si bien es cierto que sin democracia no se generan derechos humanos, también es verdad que sin respeto a los derechos humanos no existe democracia.

‒¿Usted considera que en el pasado se respetaban más los derechos humanos?

‒No, ¡a quién se le ocurre! Estamos hablando de algo que pertenece al reino de la utopía, un ideal que se ha abierto camino recientemente y que no encuentra una implementación satisfactoria en ningún país.

‒Hay que llegar a la mitad de esta última novela suya para toparse con la cita que establece la conexión con Ensayo sobre la ceguera: ¿lo concibió desde el principio o es una idea que le surgió en el proceso?

‒Nada estaba programado, fue un destello. En un cierto punto me di cuenta de las coincidencias que se habían establecido entre el hecho de que también aquí ‒como en Ensayo sobre la ceguera‒ el contexto es el de una ciudad no identificada, donde actúan personajes sin nombre en una ciudad que no se sabe cuál es. Sólo entonces, tras tomar conciencia de los paralelismos entre los dos libros, decidí que ciertos personajes y la ciudad donde

se desarrollaba esta trama podían volver a ser los mismos. De manera que establecí una conexión entre la enfermedad blanca que había afectado a la población en Ensayo sobre la ceguera y las papeletas en blanco que alteraron las elecciones en Ensayo sobre la lucidez.

‒No es casualidad, desde luego, que el personaje clave de esta novela sea la mujer que fingió ser ciega en Ensayo sobre la ceguera: en ese libro, inicialmente ella asumió que se contagiaría de la enfermedad blanca como todo el mundo. Luego, cuando se encontró narrando la escena en la que le impiden subir a la ambulancia que se lleva al marido, porque aún podía ver y no tenía derecho a ser hospitalizada, cambió de percepción y decidió que mentiría: “Yo también soy ciega”, dijo la mujer. El mero hecho de haberla desviado de la norma que usted le impuso a los demás personajes la salvó, otorgándole la dignidad de aparecer también como protagonista en esta novela. ¿Qué papel le asigna aquí?

‒Al contrario de lo que ocurre en Ensayo sobre la ceguera, donde tuvo un papel activo al guiar y luego salvar a otros, aquí esa mujer desempeña un papel pasivo. Si allí era el motor de la narración, en estas páginas se convierte en una víctima de la difamación, en una posición de espera impotente: en ella el gobierno de la ciudad encuentra un chivo expiatorio, una solución conveniente para resolver los problemas en los que se han metido quienes detentan el poder.

‒Usted escribió que los acontecimientos narrados en Ensayo sobre la ceguera se distancian cuatro años de lo que sucede en el presente de esta última novela; pero Ceguera salió en 1995, es decir, mucho antes. ¿Por qué esta diferencia de fechas?

‒En efecto, así ocurrió en la realidad; pero en la ficción me pareció que nueve años sería demasiado tiempo. No podía hacer cargar sobre los personajes recuerdos de tanto tiempo atrás, y además quería que fuera verosímil encontrarlos en las mismas condiciones que en la novela anterior.

‒Cuando apareció La caverna (2000), usted tuvo oportunidad de subrayar lo mucho que le preocupó el hecho de que en cada pasaje de la narración resultara evidente que nada escapó al control del autor. Aquí también de vez en cuando usted reflexiona sobre el avance de la trama y hace oír su voz para criticar, por ejemplo, la falta de determinada información; o el hecho de que, mientras proliferan las digresiones, los acontecimientos no esperaran... y quién sabe lo que nos habremos perdido mientras tanto. ¿Intentaba identificarse con las reflexiones de sus lectores?

‒Más bien diría que, cuando la tensión se torna excesiva, me gusta irrumpir en la estructura para lograr un efecto de distanciamiento. Y, además, no hay página en la que no aparezca la ironía. Es como si le estuviera diciendo al lector que no me tome demasiado en serio porque en el fondo seguimos dentro de una ficción. En la presentación del libro que ocurrió hace unos días en Milán, con Umberto Eco y Paolo Mauri, me preguntaron si había leído algunas páginas de Calvino en las que parece funcionar el mismo procedimiento deductivo que utilizo en mis libros. No, no las he leído; pero posteriormente esta pregunta me hizo reflexionar sobre el hecho de que, en efecto, también aquí la estructura avanza como si de cada argumentación descendiera inevitablemente otra. Entonces, por un lado quiero dejar bien claro que, como autor, soy dueño y señor de la historia que estoy contando; por otro, también es verdad que no puedo escapar de la lógica deductiva.

‒No obstante que su estructura es compleja y presenta conexiones rigurosas entre todas sus partes, esta novela, al igual que sus otros libros, fue escrita con una rapidez asombrosa: no más de siete meses de trabajo. ¿Tenía algún plan antes

de comenzar?

‒No; sólo sabía adónde quería llegar, pero, mientras la escribía, la novela crecía como un árbol, expandiéndose en una serie de ramificaciones imprevistas.

La crisis de las ideas

‒Entre las páginas de Ensayo sobre la lucidez usted sembró, entre otras, esta afirmación: “las manifestaciones nunca han servido para nada, de lo contrario no las autorizaríamos jamás”. Quien habla es el Ministro del Interior. No es cierto que siempre haya sido así; no lo era, por ejemplo, en la época de la guerra de Vietnam. Pero, ciertamente, ahora los hechos dicen lo contrario. Según usted, ¿qué ha cambiado en la capacidad de la opinión pública para influir en las decisiones de los gobiernos?

‒Creo que lo que hace la diferencia es si lo

que nos impulsa es la racionalidad o la emoción. Hoy nos enfrentamos a una crisis muy grave de ideas. Si una emoción puede movilizar a cientos de miles de personas, la ausencia de las ideas o su fragilidad siempre será un obstáculo para mantenerlas unidas. Muchas cosas han cambiado desde Vietnam: no estábamos todavía en tiempos de globalización, de manera que el proyecto imperialista estadunidense no era tan evidente: basta pensar en cuántos países se han convertido en bases militares de Estados Unidos con el paso del tiempo. Es cierto que, incluso hoy, las manifestaciones contra la guerra están alimentadas por sentimientos sinceros; pero no es la razón lo que las impulsa.

Porque, en realidad, sabemos muy bien que millones de personas en las calles jamás modificarán las decisiones de [un presidente].

‒Quizá también es verdad que no disponemos de los instrumentos adecuados para indagar las formas en las que hoy se presenta la guerra.

‒Tomemos la afirmación que hizo Kofi Annan cuando afirmó que la guerra en Irak es ilegal. Francamente, me parece una estupidez, al menos un atentado contra la lógica. ¿Acaso también existen guerras legales? Y desde el momento en que llegue a aprobarse una legislación que haga legales las guerras, ¿esto quiere decir que todo lo que allí suceda también ocurrirá bajo la protección de la legalidad? Para mí, ciudadano común, esta idea es inaceptable, tengo la impresión de vivir en medio de la locura. Me gustaría saber, entonces, a quién corresponderá decidir sobre la legalidad o no de una guerra: ¿a las Naciones Unidas, cuya incapacidad operacional está a la vista de todos? ¿O al Consejo de Seguridad, donde el derecho de veto se limita a cinco países? En cuanto a la idea de una guerra preventiva, tampoco es nueva: mucho antes de que Bush llegara a la presidencia, Clinton mandó bombardear una fábrica de productos farmacéuticos en Sudán, con el pretexto de que quizá podría producir armas químicas y que éstas podrían ser utilizadas en el futuro contra ciudadanos estadunidenses.

‒Volviendo a su novela: ¿de dónde surgió la idea de este Ensayo sobre la lucidez?

‒Cuando se publicó en España El hombre duplicado (2002), viajé a Barcelona para la presentación y, como de costumbre, también hablamos de la situación política. Desde el público, alguien me preguntó: ¿qué podemos hacer? Y yo respondí: siempre se puede votar con la papeleta en blanco. Me hicieron la misma pregunta varias veces, y en dos o tres ocasiones respondí de la misma manera, hasta que la frase se arremolinó en mi cabeza como un tipo de presentimiento. El caso es que, un día que estaba en Madrid, me desperté a las tres de la mañana completamente lúcido y en pocos segundos me quedaron claras dos cosas: el tema del libro que iba a escribir y su título. El tema central iba a ser, precisamente, un gobierno puesto en crisis por una mayoría de votos en blanco, y el título sería Ensayo sobre la lucidez. A partir de entonces escribí deprisa, impulsado por una especie de urgencia interior: empecé en junio de 2003 y el treinta de diciembre de ese año culminé la novela.

‒¿Podríamos considerar este libro como la conclusión de un ciclo que se inició con Ensayo sobre la ceguera?

‒No creo que propiamente sea así: ya estoy escribiendo una nueva novela, y me parece que también se inscribe en el mismo marco. Y ya sé cuál será el título: Las intermitencias de la muerte (2005). Es un tema que me faltaba.

Traducción de Roberto Bernal.