Día Mundial del Ajedrez: del Califato a la nube digital

- Alonso Arreola - Sunday, 20 Jul 2025 00:15

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza

de polvo y tiempo y sueño y agonía?

Jorge Luis Borges

Apertura… De los elefantes a Los Simpson

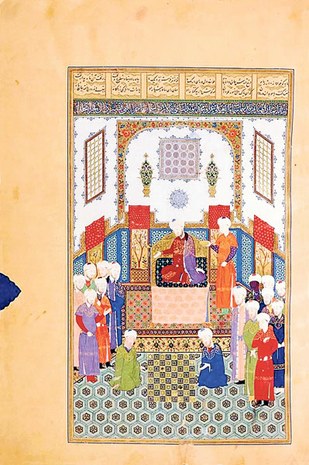

Hoy se acepta que el ajedrez nació en la India del siglo VI bajo el nombre de chaturanga. Inspirado en las divisiones del ejército indio ‒infantería, caballería, elefantes y carros de guerra‒ proponía algo más que entretenimiento: era una representación jerárquica del conflicto y la estrategia. Desde ahí se expandió por rutas comerciales hasta Persia, donde se convirtió en shatranj. En el mundo islámico adquirió rasgos que hoy reconocemos: piezas estilizadas (por la prohibición de representar figuras humanas), movimientos definidos y expresiones como shah mat (“el rey está atrapado”), origen de nuestro “jaque mate”. A Europa llegó entre los siglos VIII y IX, integrándose en cortes y monasterios. Fue visto como herramienta educativa y filosófica. Alfonso X el Sabio lo incluyó en El libro de los juegos, donde cada pieza simbolizaba un rol social. También de esa época sobrevive el ajedrez de Lewis (siglo XII), tallado bellamente en marfil de morsa y hallado en Escocia.

La gran transformación llegó en el Renacimiento. En el siglo XV, la reina ‒antes limitada a un solo movimiento diagonal‒ se convirtió en la pieza más poderosa del tablero, algo que algunos vinculan con figuras como Isabel la Católica. El alfil ganó alcance y el ritmo del juego se volvió más dinámico. En los siglos XVI y XVII el ajedrez se expandió con reglas ya estables. Pero fue en el siglo XIX cuando se codificó su versión moderna: enroque, peón al paso, promoción, la regla de “pieza tocada”. Nacieron torneos, clubes, publicaciones y notación.

Hoy el ajedrez es un lenguaje universal, presente en tableros físicos y pantallas digitales. Ha inspirado a la pintura (Juan Gris), la música (Tim Rice) y la literatura (Stefan Zweig). Puede jugarse con piezas Staunton de madera o con versiones de plástico inspiradas en Los Simpson o José Guadalupe Posada. De la guerra simbólica a la cultura pop, la partida sigue.

Medio juego: la evolución del genio

En 1886, Wilhelm Steinitz se coronó como primer Campeón Mundial. Su enfoque posicional enfrentó el estilo intuitivo de jugadores como el estadunidense Paul Morphy. De ahí en adelante, Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine establecieron líneas que inundaron la teoría. Las aperturas aparecieron en tratados y libros, muchas bautizadas en honor de jugadores o regiones: Ruy López, Siciliana, India de Rey, Defensa Caro-Kann... Cada una representa no sólo la secuencia inicial, sino la filosofía de combate. Estos son, además, vocablos evocadores como tantos otros en el ajedrez. Basta mirar la diversidad en los apellidos del Top Diez actual: Carlsen, Nakamura, Caruana, Praggnanandha, Erigaisi, Gukesh, Abdusattorov, Firouzja, Yi, Giri.

Dicho lo anterior, pocos ajedrecistas han capturado la atención mundial como Bobby Fischer. Este genio estadunidense (fanático de Rigo Tovar, según cuenta la leyenda urbana) conquistó el Campeonato Mundial en 1972 derrotando al ruso Boris Spassky en un acontecimiento trascendental para la Guerra Fría (las piezas sustituyeron a la carne). Pero tras un reinado breve vino la caída: paranoia, teorías conspirativas, antisemitismo ‒a pesar de su origen judío‒ y su renuncia al juego, muriendo a los sesenta y cuatro años. ¿Coincidencia con el número de escaques?

También destacó la rivalidad entre Anatoli Karpov y Garry Kasparov, durante los años ochenta del siglo pasado. Con ellos se enfrentaban no sólo dos estilos de juego, sino dos visiones ideológicas. Kasparov, también conocido como el ogro de Bakú, se convirtió más tarde en un crítico abierto de Vladimir Putin (ha sido perseguido y amenazado). Su fuerza como disidente marcó el vínculo político que el juego lleva consigo.

No se puede dejar fuera a Magnus Carlsen, cinco veces campeón mundial desde 2013 y hasta su renuncia voluntaria en 2023. Probablemente el mejor de todos los tiempos (pese a su soberbia y carisma dudoso), representa hoy la transición hacia una era digital. Es imparable. Ha ganado incontables torneos y está en la cima del ranking Elo desde hace más de una década. Algo nunca visto. Hablamos de la tabla oficial con que la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) mide el nivel de todos quienes estén inscritos. El suyo, apenas ganado el Super United de Croacia, es de 2839 en Clásico, 2819 en Rápidas y 2883 en Blitz.

Tendiendo la red: disputa por el futuro

Hablemos de freestyle chess, variante del ajedrez que propone un tablero en el que las piezas detrás de los peones son colocadas aleatoriamente por tómbola (bajo reglas de simetría y enroque), rompiendo las secuencias memorizadas de apertura y obligando a pensar desde el primer movimiento. Creado por Fischer, su adopción ha sido lenta pero constante, con un campeonato mundial oficial establecido en 2019, todo al auspicio del millonario nacido en Hamburgo, Jan Henric Buettner.

Carlsen ha sido uno de sus principales promotores y socios. En 2022 ganó el primer campeonato enfrentando a jugadores de élite. Esto coincidió con su decisión de no defender más su título mundial clásico, lo que provocó roces con la FIDE, que aún prioriza los formatos tradicionales divididos por ritmo: Clásico (cada jugador dispone de más de sesenta minutos); Rápido (entre diez y sesenta minutos); Blitz (entre tres y diez minutos) y Bullet (menos de tres minutos).

En todos ellos hay campeonatos mundiales reconocidos, pero el ajedrez clásico sigue siendo el más prestigioso. Hoy, el campeón vigente es el indio Dommaraju Gukesh. Con dieciocho años de edad se convirtió en el más joven en lograrlo, reflejando un cambio geográfico: India, China y Uzbekistán han desplazado parcialmente al eje ajedrecístico de Rusia y Europa del Este.

Gambito de dama: ellas

La serie de Netflix Gambito de dama, protagonizada por Anya Taylor-Joy, disparó el fenómeno del ajedrez durante la pandemia de Covid-19. Aunque ficticia, la historia de Beth Harmon rescató el glamour y la relevancia histórica del ajedrez. No fue coincidencia: el asesor principal de la producción fue el mismísimo Garry Kasparov, quien garantizó fidelidad en las jugadas. Una maravilla.

Aunque hay mucha discusión sobre la igualdad de género en este juego, así como sobre las competencias mixtas, todos coinciden en que falta camino por recorrer para alcanzar el equilibrio. Por lo pronto podemos decir que las mejores ajedrecistas de la historia incluyen a Vera Menchik, Sonja Graf, Ludmila Rudenko y Judit Polgar, considerada la más grande de todos los tiempos: venció a campeones mundiales como Kasparov y Carlsen, y fue la única mujer en entrar al top 10 absoluto. La actual campeona es la china Ju Wenjun, poseedora del título desde 2018. Sin embargo, la jugadora con el Elo más alto es la india Koneru Humpy, seguida de cerca por Lei Tingjie.

Enroque: pandemia, pantalla y paranoia

2020 marcó un antes y después para el ajedrez. El confinamiento revivió el interés por el juego, impulsado por plataformas como Chess.com y Lichess, que ofrecieron competiciones en vivo, interacción social. Millones de jugadores nuevos se sumaron atraídos por la facilidad de acceso y el reto que propone el tablero.

Como en cada disciplina, surgieron influencers que hoy son figuras globales. Anna Cramling, hija de los Grandes Maestros Pia Cramling y Juan Bellón. Las hermanas Botez (Alexandra y Andrea), Anna Rudolf, Nemo (Nemo Zhou), Dina Belenkaya y el carismático Hikaru Nakamura (número dos del mundo) lideran una generación que mezcla entretenimiento y rigor.

En el ámbito hispanohablante, el ajedrez también vive un auge importante. El dúo formado por Pepe Cuenca y David Martínez el Divis, comentaristas de Chess24, se convirtió en fenómeno gracias a su estilo desenfadado y apasionado. A ellos se suman Miguel Santos Ruiz y Luisón, gran divulgador y analista sensible. Las narraciones de todos convirtieron partidas complejas en eventos virales, rompiendo con el elitismo tradicional. El pionero de ello, empero, es Leontxo García, figura señera a lo largo de medio siglo. Se le puede leer, escuchar o ver en numerosos espacios como El País. Los más recomendables: en YouTube “El rincón de los inmortales” y en Spotify “La vida en jaque”.

En paralelo, la divulgación reflexiva también ganó terreno. Verbigracia: Manuel Azuaga y Roberto López han consolidado un espacio imprescindible con su podcast JaqueA2, en donde el ajedrez se entrelaza con literatura, historia, filosofía y estilo de vida (estamos orgullosos de haber contribuido a su proyecto con algo de música). Además, los libros de Azuaga (Cuentos, jaques y leyendas; historias dentro y fuera del tablero) reúnen anécdotas, perfiles y metáforas que muestran el ajedrez como algo más que un juego, en su verdadera dimensión de cultura viva.

Otro que rompió moldes fue Rey Enigma, personaje español que, oculto en un traje cuadriculado, retó a desconocidos en plazas públicas, venció a maestros nacionales y terminó jugando una partida contra la alcaldesa de Madrid. Su personaje mezcla misterio y humor, alcanzando a millones de seguidores (Jaquetones) que nunca se habían acercado al tablero.

Ahora bien, tanta visibilidad también trajo consigo un problema endémico: las trampas en línea. El uso de motores de análisis (bots y engines) durante partidas online se ha vuelto difícil de detectar y controlar. Numerosos jugadores han sido vetados; hay torneos anulados y algunos casos han derivado en litigios legales. Las plataformas han invertido en sistemas de detección, pero la sombra de la duda permanece. Habrá que ver el capítulo próximo de la serie Untold de Netflix, que trata el más grande es estos escándalos.

En este contexto, el excampeón Vladimir Kramnik ha encabezado una cruzada, a menudo obsesiva y paranoide, contra el supuesto aumento de trampas online. Su actitud ha generado polémica, pues ha acusado públicamente, sin pruebas concluyentes, a diversos jugadores. Uno de los episodios más tensos fue su match contra José Alcántara, jugador mexicano-peruano que alcanzó notoriedad en plataformas digitales. Kramnik lo acusó de hacer trampa, pero nunca se presentó evidencia sólida. Alcántara, conocido por su capacidad táctica, respondió con firmeza y serenidad ganándole numerosas partidas presenciales.

Rayos equis: algo sobre el ajedrez en México

La historia del ajedrez en México tiene un punto de partida inevitable: Carlos Torre Repetto. Nacido en Mérida, Yucatán, en 1904, fue uno de los primeros grandes prodigios latinoamericanos. Su talento se desarrolló en Nueva Orleans, ciudad adonde su familia se exilió tras la Revolución. A los veinte años era una figura respetada en el circuito estadunidense y europeo. En 1925 deslumbró en torneos internacionales, enfrentando a campeones como Lasker y Capablanca.

Su estilo combinaba intuición con ideas frescas de apertura, como la que más tarde sería bautizada el “Ataque Torre”. Se perfilaba como serio contendiente al campeonato mundial, pero a los veintidós años sufrió una profunda crisis nerviosa ‒probablemente un brote esquizofrénico‒ y nunca volvió a competir a alto nivel. Pasó parte de su vida en instituciones psiquiátricas y bajo cuidados familiares, escribiendo textos místicos y filosóficos que contrastaban con su precisión en el tablero. Murió en 1978.

A pesar del silencio prolongado que siguió a la caída de Torre, el ajedrez mexicano ha tenido figuras como Gilberto Hernández, Marcel Sisniega (también cineasta y escritor), Raúl Ocampo (su blog en línea es notable), Juan Carlos González Zamora, Luis Ibarra, Armando Acevedo y su hija Hilda Merlina Acevedo (también pintora, músico y escritora) o Manuel León Hoyos, quienes hilaron una continuidad competitiva tanto nacional como internacional. Más recientemente, el ya mencionado José Martínez Alcántara, nacido en Perú y nacionalizado mexicano, ha vuelto a poner a México en los reflectores internacionales. Aunque merece señalamiento especial la maestra Astrid Martín del Campo, quien con una gran trayectoria en las casillas ha obtenido este año el Premio Sor Juana Inés de la Cruz como académica deportiva.

El desarrollo del ajedrez en el país, sin embargo, no ha dependido sólo de jugadores. Habría que mencionar encuentros míticos como el de Taxco en 1985, o la Casa del Lago. Allí el escritor Juan José Arreola organizaba torneos, tertulias y talleres, convencido de que el ajedrez era una forma de literatura. Solía decir que el ajedrez era “una metáfora exacta de la vida” y logró, desde las letras, acercar el juego a artistas e intelectuales.

Hoy, desde lo poco que sabemos, pero con mucho entusiasmo, vemos que el ajedrez mexicano vive un momento híbrido: crece en espacios digitales y en clubes presenciales. Uno de los más emblemáticos es el de la UNAM que combina formación, torneos y promoción. También hay tiendas como Caissa, en Coyoacán, frecuentada por entusiastas que la han vuelto un punto relevante.

Además, en ciudades como Mérida, Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Monterrey florecen torneos, circuitos, festivales y las escuelas públicas incluyen al juego en planes educativos. Mención especial merece el Salón de la Fama del Ajedrez, fundado por Gustavo Maas en Ciudad Juárez. Parece que poco a poco hay un entendimiento fundamental: el ajedrez no puede estar confinado en los programas deportivos de nuestra educación; debe ligarse a los proyectos culturales y artísticos de su propia naturaleza.

Revisión final: espejo y herramienta

Podemos concluir que, independientemente del tiempo y del espacio, el ajedrez se mantiene como una herramienta poderosa para el desarrollo humano, incluyendo los avances de las supercomputadoras y la Inteligencia Artificial (acérquese a Stockfish y Alpha Zero). Es un juego que mejora la memoria, la concentración, la capacidad de tomar de decisiones y la planificación a largo plazo. En el plano emocional, enseña a perder y a ganar, a evaluar consecuencias y a mantener la calma. No es gratuito que se le comience a utilizar en centros de rehabilitación.

Por otro lado, es una actividad inclusiva. Pueden competir niños contra adultos, mujeres contra hombres, personas neurodivergentes o con discapacidades físicas. El tablero nivela diferencias, sobre todo cuando se le quita el aura falsa de la “inteligencia”. En una era de ruido y sobrecarga digital, ofrece profundidad. Además, parece importante cuando el mundo se divide en un blanco y negro sin batalla intelectual.

Sirvan pues este recuento para echar luz al universo bicolor del Juego Ciencia, hoy 20 de julio, Día Mundial del Ajedrez, así nombrado en la Asamblea General de la ONU por promover “la paz, el desarrollo sostenible, la cooperación, la solidaridad y la inclusión social”, y como homenaje a la fecha en que naciera la Federación Internacional de Ajedrez, en el París de hace cien años. Paramos el reloj y le damos la mano, lectora, lector.