Las dos penínsulas de Hernán Lara Zavala

- Alberto Rebollo - Sunday, 10 Aug 2025 10:24

No fue sino años después, luego de todas las peripecias que vivió durante los años duros de la guerra, que el novelista… tuvo la iluminación de escribir sobre todo aquello que había vivido en la Península, su amada y detestada Península.

Hernán Lara Zavala

I

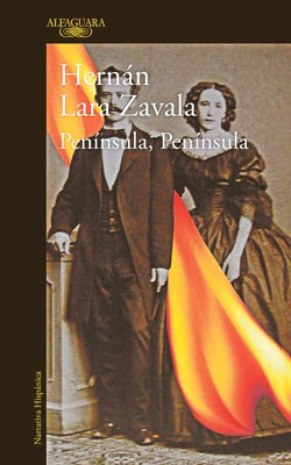

Armado con su novela Península, Península, una de las novelas más laureadas de lo que va del siglo, viajé de CDMX a la península de Yucatán y me dispuse a releerla, mientras recorría los hermosos escenarios que aparecen en ella. Quedé impresionado por la calidad de su obra: su prosa culta y ortodoxa, el desarrollo de la trama, la construcción de los personajes, las descripciones de los escenarios, las profundas reflexiones y en general lo bien tratado que está el tema.

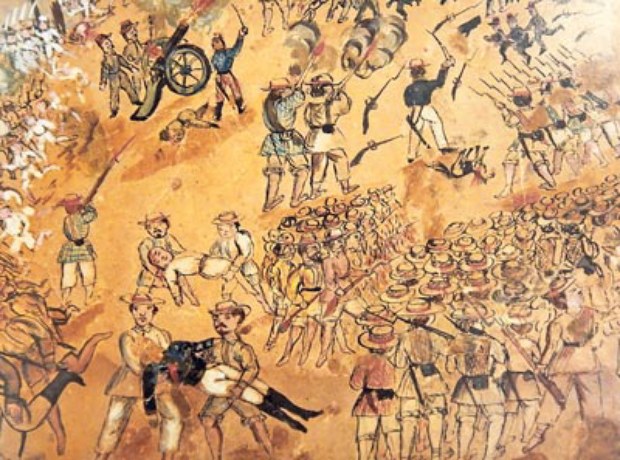

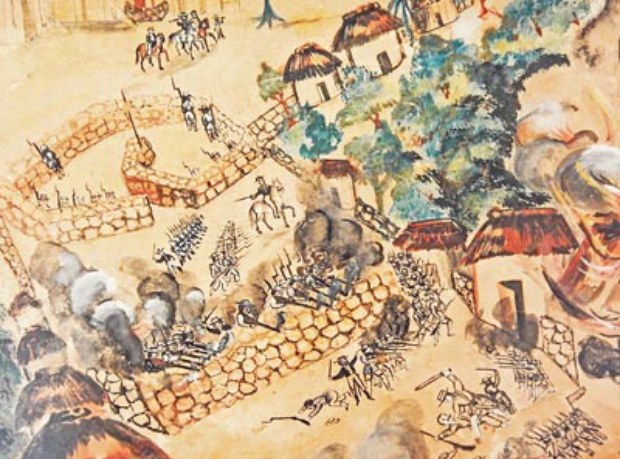

En momentos en que se desarrolla el peor genocidio en la historia reciente de la humanidad (la invasión de Palestina por parte de Israel), la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora la guerra entre Israel e Irán, nos queda cada vez más claro lo terribles, cruentas e impredecibles que pueden ser las guerras. El autor se remonta a la península de Yucatán en 1847 para contarnos la historia de la llamada “Guerra de Castas”. La lucha es causada por todas las injusticias que cometían los criollos, mestizos, políticos y clérigos en contra de la población india, que era la gran mayoría. Los nativos vivían prácticamente esclavizados en cuerpo y alma y sus sacrificios incluían el derecho de pernada en favor de los hacendados. En 1841 los indios habían sido armados para que apoyaran la lucha por la independencia de la “República de Yucatán” (la península era entonces un solo estado), cosa que se había logrado y que, sin embargo, no habían recibido nada de lo que se les había prometido. Por parte de “los blancos” se habían conformado dos grupos que peleaban la hegemonía política de la península: las huestes de Miguel Barbachano y de Santiago Méndez, de Mérida y Campeche, respectivamente.

La novela inicia con un baile en la casa de don José Enrique Cámara en honor del gobernador de Yucatán, Barbachano, quien está a punto de exiliarse en Cuba. Las disputas políticas le han llevado a renunciar en favor de Méndez y, según dice, se retira para favorecer la unidad de la península. Ahí conocemos a varios de los personajes que habrán de protagonizar la historia, empezando por el propio novelista, José Turrisa (pseudónimo de Justo Sierra O’Reilly) y secretario particular de Méndez, quien la hace a veces de narrador de esta misma historia y a veces funge como uno más de los personajes. El resto de los participantes son los siguientes: el comerciante Genaro Montore y su esposa Lorenza Cervera. El obispo Onésimo Arrigunaga (cuya satírica descripción es hilarante), la señorita Bell (recién llegada de Inglaterra) y el Dr. Fitzpatrick (trotamundos irlandés). Los caudillos mayas principales: Jacinto Pat en la región del sur y Cecilio Chi en el oriente (cuya amante es María), y el primer ejecutado por los ladinos: Manuel Antonio Ay y su hijo (quien cobrará venganza). La historia narrada se apega bastante a los hechos históricos: luego de la ejecución del líder indígena Manuel Antonio Ay, los indios toman la mayor parte de la península y el gobierno se encuentra sin fondos y desesperado hasta que, milagrosamente, poco antes de la toma de Mérida, los caudillos son asesinados por sus propios compañeros, y muchos combatientes se regresan a sembrar sus tierras. Sin embargo, varios de los personajes son ficticios. Su función, convertir al texto en novela, enriquecerlo y darle una redondez perfecta.

II

Hay varios temas que sobresalen. Lo primero es el tipo de narrador que el autor ha escogido y que me parece de lo más sui generis; en un inicio hay un narrador omnisciente, actual, extradiegético, que habla en primera persona, pero que de pronto se transporta (por los túneles del tiempo), al Yucatán del siglo XIX y (en un insólito caso de espiritismo literario) se inserta en la mente del “novelista José Turrisa” (“Imagino al novelista imaginando…”) para, a partir de ahí, narrar partes de la historia desde su punto de vista: “El novelista se concentra en lo vivido años atrás y surge la primera escena: ocho calles conducen a la plaza…” De manera que, de entrada, estamos ante dos narradores, el primero extradiegético y el segundo homodiegético. El argumento dado para esto es que “el novelista” ha perdido su obra sobre la guerra de castas en un incendio que destruyó su biblioteca y el narrador inicial “se arroga la responsabilidad de reescribirla”. Se trata de un narrador bidimensional y un tanto ambiguo que, desconociendo “las convenciones de la novela decimonónica”, nos lleva por la historia desde diferentes ángulos. Se trata también de una novela polifónica porque, por momentos, algunos otros personajes fungen como relatores: la señorita Bell nos presenta su diario directamente y por medio de éste conocemos sus pensamientos y lo que ella presencia y siente. Y, por otra parte, Genaro Montore, quien le relata la larga historia de su desaparición al obispo y por lo tanto se convierte en otra voz narrativa con su propio punto de vista.

En otras ocasiones el narrador inicial se escinde para regresar al presente o para volver al pasado. Es un tipo de narrador muy peculiar, pero al mismo tiempo muy efectivo y original que nos lleva de la mano a través de toda la historia. El narrador inicial es, al mismo tiempo, un narrador bastante desenfadado que va discurriendo sobre la calidad de la novela, sobre la naturaleza del trabajo del escritor de ficciones, acaso históricas. Se trata de un narrador, como el propio Hernán, ameno, de punto fino y muy auténtico:

Escribo en diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes medios. Soy un escritor ubicuo con mis temas a cuestas por donde quiera que voy… En este momento, mientras navego por la computadora, miro de cuando en cuando por la ventana, que no es una sino muchas, para hacer una breve pausa, para pensar, evocar, imaginar, recordar que el interés de esta historia exige que el novelista alcance a Genaro Montore, a quien habíamos dejado en Valladolid luego de la ejecución de Manuel Antonio Ay y que ahora se aproxima a Tabi rumbo a Tihosuco. [Este y los siguientes subrayados son de Alberto Rebollo.]

La novela está llena de flashbacks y flashforwards (o en buen castellano analepsis y prolepsis), empezando porque toda la novela es un enorme flashback que de repente tiene sus recordatorios de que se escribe desde el siglo XXI:

¿Nos encontramos ante una novela histórica? No estaría tan seguro. Dudo que el adjetivo “histórico” logre superar al sustantivo “novela”. ¿Cómo escribir una novela basada en hechos reales del siglo XIX sin rendirse a las convenciones de la novela decimonónica? ¿Cómo resolver el conflicto, si acaso existe, entre ficción e historia?... ¿Qué es la novela sino un juego del que se sirven memoria e imaginación para evocar otras voces, otros tiempos, otros personajes y otras situaciones?

Luego de hacer algunas reflexiones sobre los lugares donde suele escribir, las formas, los rituales y recordando a Melville, a Whitman y sus Hojas de hierba, la voz narrativa principal sigue adelante para hacer algunos apuntes sobre el tipo de mestizaje que se dio en la península hasta el momento de la historia relatada:

Hubo, sí, mestizaje, pero siempre de manera parcial, abusiva e irresponsable. Los españoles se metían con las indias con mero afán de placer sin que les importara dejarlas embarazadas y a veces les endilgaban dos y tres hijos. Raramente se dignaban a heredarles el apellido a sus bastardos. Y las relaciones de mujeres blancas con indios eran impensables, igual que ahora, ¿no es así, querida lectora?

Casi al final de la novela, el autor se abre de capa y nos explica con mayor detalle su tipo de narrador:

…luego de discurrir por los meandros y túneles de la historia, el tiempo y la imaginación durante páginas y páginas, con el atrevimiento de entrelazar intrusiones editoriales para recuperar una saga que, de otro modo, probablemente se hubiera perdido… Al novelista le quemaron su obra y yo me arrogué la temeraria responsabilidad de reconstruirla más de ciento cincuenta años después. Pero ¡lástima!, ninguna novela, de ningún autor, puede convertirse en mera reproducción de otra y ni siquiera un pastiche o un palimpsesto podrían hacerle justicia al original.

Dice Borges que toda obra literaria, como la Biblia, es de inspiración divina. Y en efecto, el autor nos recuerda también que esta historia se le fue “revelando”, es decir que fue una auténtica revelación de las musas que en un inicio fueron invocadas. Me parece que no solamente estamos ante una obra audaz, de un escritor temerario sino, ¿por qué no decirlo?, genial. Península amada y Península detestada: las dos penínsulas de Hernán Lara Zavala, como quizá podríamos decir de nuestro país, tan amado y odiado. Querido Hernán: una vez me dijiste, con gran atino, que en México no hay frontera entre los vivos y los muertos, así es que, a donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo y, solemnemente, ofrezco un brindis en tu honor. ¡Salud!