Egresada de la cubana Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, así como de la Escuela de Cine y Audiovisual de Cataluña, España,

la dominicana Johanné Gómez Terrero es docente, guionista, productora y directora cinematográfica, y a sus treinta y cuatro años de edad hizo su debut en largometraje

de ficción con Sugar Island (República Dominicana-España, 2024), uno de los filmes más atractivos y poderosos de cuantos fueron exhibidos en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIFF.

La “negrita” del batey “A MÍ ME llaman el negrito del batey/ porque el trabajo para mí es un enemigo/ el trabajar yo se lo dejo todo al buey/ porque el trabajo lo hizo dios como castigo”… Así cantan los primeros versos de la optimista canción del dominicano Alberto Beltrán, pero nada más alejado de la realidad: históricamente,

en cada batey –el conjunto de precarísimas viviendas habitadas por los cañeros en todo el Caribe– los “negritos” cargaban –y de seguro aún cargan– con la parte más

dura y peor pagada del durísimo trabajo que implica beneficiar la caña de azúcar y, al final de una vida entera dedicada a enriquecer las cuentas de los dueños de los ingenios, ni siquiera una pensión decorosa se les da, mientras que, junto con sus familias, padecen día tras día carencias materiales, educativas, etcétera, una de cuyas numerosas y lamentables consecuencias es la alta frecuencia de embarazos adolescentes.

Este par de elementos, sumados al contexto social y laboral en el que viven/ mueren los cañeros dominicanos, son la tríada argumental que Gómez Terrero –en

compañía de María Abenia en la escritura del guión– pone a funcionar, con la clara solvencia de quienes conocen de primerísima mano la realidad que se refleja en

pantalla. Makenya –interpretada estupendamente por Yelidá Díaz– tiene catorce años, vive con su madre y su abuelo en el batey, y está embarazada. Al mismo tiempo, el arribo de nueva maquinaria al sembradío de caña significa el desempleo y la eventual expulsión de quienes han vivido ahí durante años, tal vez décadas, como el abuelo –Juan María Almonte, no menos buen actor–, cuya situación, y con él la de su hija y su nieta, es todavía peor porque él es haitiano de nacimiento, carece de documentos identitarios y es tratado como “ilegal”, es decir con todas las obligaciones pero sin derecho alguno, verbigracia recibir pensión laboral o seguir habitando su vieja, pequeña y humilde barraca. (Para quien lo ignore, históricamente Haití ha sido tratado por República Dominicana de un modo muy parecido a como Estados Unidos trata a México: con o sin documentos, recibe mano de obra barata, la explota, le niega derechos y servicios de todo tipo, la discrimina, la criminaliza y estigmatiza, la odia… pero sin ella su economía sería muy otra.)

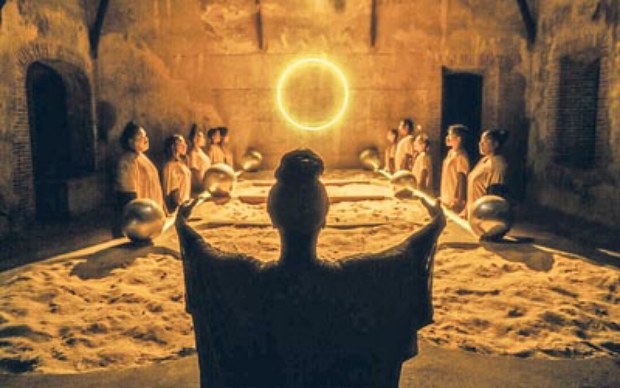

Alternado al desarrollo de la trama –la resistencia del abuelo a dejar el batey, los intentos frustrados de Makenya por abortar, la angustia y las protestas cañeras ante la precariedad y el abandono oficial–, Gómez Terrero dosifica la puesta en escena de una presentación mitad teatral, mitad ritual, en la que un grupo de mujeres cuentan la historia de la isla caribeña otrora conocida como La Española, tierra taína donde por primera vez un celebérrimo europeo puso el pie y, con él, sus afanes colonialistas y expoliadores, perpetuados desde 1492 aunque quien explote a la población cambie de nacionalidad.

Sugar Island, la Isla de azúcar, es una paradoja desde el nombre mismo: todo menos dulce ha sido, a lo largo de cinco siglos, la vida de quienes verdaderamente crean riqueza y, de ellos, en particular la población afrodescendiente, protagonista colectiva de esta cinta que se sirve hábilmente del lenguaje cinematográfico visual y narrativo para no caer en tremendismos, exotismos o folclorismos: pura realidad, contada con el doble afán de mostrar y empatizar.