Del muro al papel: un texto olvidado de Diego Rivera

- Xavier Guzmán Urbiola - Sunday, 17 Aug 2025 11:57

El lector tiene ante sí un texto olvidado y raro del gran muralista, mismo que publicó en 1925. Lo afirmo dado su contexto y sus singulares características.

Respecto a lo primero, México era contrastado. Álvaro Obregón había concluido su mandato como presidente (1920-1924). Como estratega militar, se esforzó en conseguir el reconocimiento de Estados Unidos y eso culminó con los Tratados de Bucareli (1923). En 1921, el presidente Obregón encargó al flamante rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, crear la Secretaría de Educación Pública (SEP), y desde ahí éste inició una mística de reconstrucción nacional incluyente, con libros, revistas, murales, escuelas y la formación de maestros. Al final de 1924, Calles, sabiéndose ganador de las elecciones, visitó Estados Unidos y hasta Alemania fue a dar (pasó por Hamburgo, Berlín y Postdam) interesado en conocer sus “condiciones sociales, laboristas [sic] y económicas”. Lo recibió el presidente Friedrich Ebert, aunque en realidad aprovechó para hacerse estudios y operarse, puesto que se hallaba aquejado por una osteomielitis tuberculosa que le atendía el doctor Fedor Krause. Alemania estaba en la mente de los mexicanos y, por supuesto, en la de Calles. Poco después, ya como Presidente Constitucional, desde diciembre de 1924 se afanó en construirle el segundo piso a aquella tercera transformación. Le añadió la fundación del Banco de México (1925), el departamento de Salubridad (1926), que dio origen a la Secretaría de Salud, incrementó los repartos agrarios, construyó carreteras y enfrentó la guerra cristera (1926-1929). No solamente, entonces empezaron a definirse los programas para proyectar y levantar las viviendas que obreros y campesinos reclamaban después de la lucha armada. Política práctica, educación, salud y vivienda, todo un programa emanado de la Constitución de 1917, que culminó con la reelección de Obregón quien, confiado, pavimentó así su magnicidio en julio de 1928, que fue como se cerró aquel sueño.

En Alemania, la llamada República de Weimar (1918-1934) sumó a cuatro presidentes de opuestas orientaciones políticas, Friedrich Ebert, los dos interinos Hans Luther y Walter Simons, así como al mariscal Paul von Hindenburg, quienes sortearon la postguerra entre una grave inestabilidad política y social, austeridad, muchas esperanzas y severas crisis financieras, la peor producto de la estadunidense de 1929. Ese ambiente produjo una exaltada cultura y arte que nos sigue admirando.

Hindenburg fue un personaje peculiar. Militar recio, héroe de la batalla de Tannenberg (1914), donde venció al ejército ruso, quiso retirarse varias veces (1911, 1919 y 1932), pero lo persuadieron para ocupar altos puestos en 1914, 1925 y 1932. Como presidente de la República (1925-1934) para muchos representó la buena conciencia y moderación sin los extremismos de izquierda (de la soñadora Weimar), ni las tentaciones monárquicas de la derecha, personificadas en la oligarquía y aristocracia que sostuvo al káiser Guillermo II hasta 1918. Sin embargo, a la postre, Hindenburg sería, ironías de la vida, quien debió aceptar bajo presión nombrar canciller a Adolf Hitler. Es la época en que se crió “el huevo de la serpiente”. Alemania estaba interesada en México de tiempo atrás como mercado para sus productos, por su ubicación geoestratégica, vecina de Estados Unidos y, en ese momento, porque nuestro petróleo se hallaba en manos inglesas y estadunidenses.

Un documento satírico y mordaz

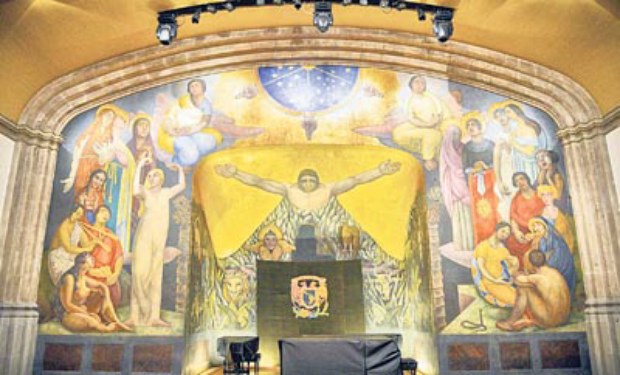

En 1925, Diego Rivera sumaba casi cuatro años de haber vuelto a México, lo hizo en junio de 1921, pintó el mural La Creación en el Anfiteatro Bolívar (1921), dibujó ilustraciones para el secretario de Educación, el mismo Vasconcelos, y a fines del año siguiente ingresó como miembro activo del Partido Comunista Mexicano (PCM), donde se involucró en El Machete, órgano impreso del mismo partido y del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Su actividad lo desbordó por los encargos que recibió y las propuestas que hizo. Al iniciar los murales de la SEP, pronto sumó los de Chapingo y la técnica del fresco lo obligó a trabajar de modo incansable. Viajó con Vasconcelos a Yucatán, aceptó que le financiara un viaje al Istmo (1922) y claramente se distanció de él durante el primer semestre de 1924. Por si algo faltara, a fines de julio de 1922 contrajo matrimonio con la locomotora que fue Lupe Marín y en 1924 nació su hija Guadalupe, a quien siguió Ruth (1927). Además, con sus escasos remanentes de dinero continuó coleccionando piezas prehispánicas y hasta se dio tiempo para coquetear con diversas mujeres, literalmente, desde los andamios. Es increíble imaginar que, en medio de aquella vorágine de actividades, también leía, se mantenía al tanto de la actualidad mundial y escribía sobre arte, política ‒observando la formación de liderazgos “fuertes”‒ y sin duda Alemania estaba en su mente.

El texto que exhumamos aquí tiene características singulares. Enumero las siguientes. Se trata de un artículo olvidado de Rivera. Raquel Tibol no lo recogió en Arte y política (1979), Xavier Moyssén tampoco lo hizo en la compilación que realizó para El Colegio Nacional (1996), ni Esther Acevedo, apoyada por Leticia Torres y Alicia Sánchez Mejorada, en la que coordinó para la misma institución (1999). Por lo anterior es digno de rescatarse, pues el conocimiento y la investigación se construyen paulatinamente y en colaboración fraterna a trasmano durante generaciones.

Se trata de un documento satírico, publicado en La Antorcha hace cien años. Era el foro de Vasconcelos, su otrora favorecedor. ¿Por qué apareció ahí si se hallaban distanciados? Vasconcelos, al renunciar a la SEP en julio de 1924, intentó conseguir la gubernatura del Estado de Oaxaca, perdió y en abril de 1925 salió del país a un largo viaje que lo llevó a España, Francia, Italia, Grecia, Constantinopla y, ya en 1926, a Viena, Nuremberg, Berlín y Colonia, donde bebió cerveza, afirmó que le gustaron las salchichas y cayó deslumbrado ante “los nuevos barrios obreros”, que son “ciudades dentro de la ciudad”. Sorprende la atracción que Alemania les producía. En abril del mismo 1925 Rivera abandonó el PCM, dado que se hallaba imposibilitado de asistir a sus sesiones, aunque continuó cercano a la Liga Nacional Campesina. Por lo tanto, ¿aprovechó la reciente salida de Vasconcelos? El hecho es que, para ese momento, Samuel Ramos, encargado de la segunda época de la revista, debió recibir el artículo y aprobarlo, en tanto el Ulises criollo se enteraría quizá tardíamente de su aparición. Después la distancia entre Vasconcelos y Rivera se agravó. El impulsivo pintor incluso caricaturizó al exsecretario de Educación en un mural de la SEP, la institución creada por Vasconcelos, remojando su pluma en una escupidera. También por ello me parece pertinente exhumar este artículo.

Además el texto de Rivera tiene singularidades propias. Es una prosa política sobre una coyuntura específica: la consumada elección de Hindenburg en Alemania, su significado y cómo asimilarla. Se trata de una redacción veloz, de circunstancias y descuidada. Aquí hemos optado por eliminar las faltas de ortografía como una cortesía para el lector. Es un texto pletórico de ironías y que llega al escarnio mordaz. Entre líneas se lee la postura del entonces ortodoxo izquierdista Rivera, quien habiendo asimilado sus manuales marxistas, recomienda a todos los sectores sociales festejar aquella elección, porque la tibieza del “moderado” lobo con piel de oveja que representaba Hindenburg, el Emperador de la República Alemana, cercana aunque distinta a la “reaccionaria”, apresuraría la necesaria crisis del capitalismo que, en consecuencia, llevaría a instaurar la fase superior de la revolución socialista. Incluso, en sus afirmaciones a favor de la definición de posturas claras y “fuertes” llega aquí a reconocerles eso a Mussolini en Italia y a Primo de Rivera en España ‒justo en contra de lo que José Vasconcelos quiso recordar cuando publicó El Desastre en 1938‒, quienes, al igual que el Ulises criollo, dicho sea de paso, en 1925 aún ensayaban lo que los tres tristemente llegarían a ser. Es por lo enlistado un texto indudablemente raro que bien vale la pena incluir en el corpus de escritos de Rivera y releer hoy.

Diego Rivera nunca imaginó, viviendo la limpia primavera mexicana de 1925, que la supuesta linealidad de los procesos históricos daría vuelcos tan torcidos, justo en la Alemania de entreguerras, ni tampoco los que se sucederían durante el segundo piso de la hasta entonces “alegre” tercera Transformación mexicana.