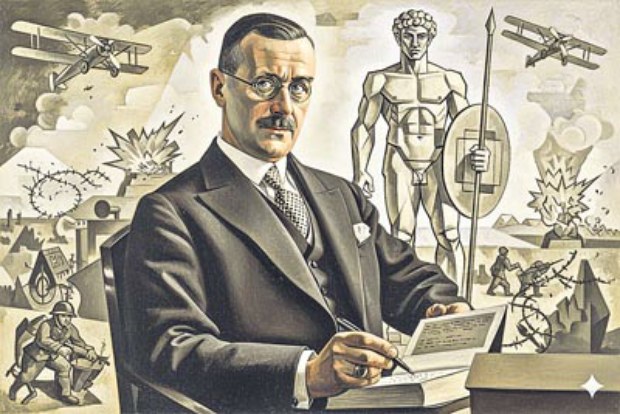

Thomas Mann: cultura vs. civilización

- Andreas Kurz - Sunday, 07 Sep 2025 08:30

2024 ha sido catalogado por la crítica literaria como “el año de Kafka”. Con razón: el checo es un valor universal. Kafka es un clásico que no pertenece a ningún país. Sus circunstancias históricas, sociales y lingüísticas importan, pero no son obstáculos que hay que superar antes de poder leerlo y tratar de entender sus imágenes, alegorías y fantasías.

Este año se conmemora a otro gran escritor de lengua alemana, un doble aniversario: Thomas Mann nació hace ciento cincuenta años y murió hace setenta. Sin embargo, no creo que se deba hacer uso de la etiqueta “el año de Thomas Mann” ni a nivel internacional ni en Alemania. La personalidad literaria de Mann y su obra monumental se resumen en dos palabras: deutsche Kultur, sobra la traducción. Pero ser alemán en el espacio vital concedido a Thomas Mann era complicado, intrigante y, muchas veces, peligroso.

Bajo la batuta autócrata prusiana, un Estado nacional alemán se formó tarde e incompleto. Si el imperio de los Habsburgo, que a lo largo de siglos había dominado el mundo germano, insistió a contracorriente de la lógica histórica y con un éxito sorprendente en el principio monárquico, es decir, la identificación, más allá de límites lingüísticos y culturales, con una familia, un nombre, entonces Alemania trataba de hallar desesperadamente criterios definitorios que permitirían la existencia de una nación unificada. Francia e Inglaterra ya habían resuelto la tarea, Alemania no quería quedarse atrás, pero también había la necesidad de distinguirse del archienemigo continental y del extraño familiar insular que maniobraba entre monarquía, democracia e imperialismo. Surge el mito del “Sonderweg”, del camino especial alemán hacia la modernidad y la democratización. Alemania, en otras palabras, era diferente y la diferencia constituía su unicidad nacional. Se trata de una falacia lógica ‒todos somos diferentes‒ que cobra importancia y potencial ideológico cuando la intelectualidad europea, no sólo la alemana, la toma en serio y la desmenuza en obras de arte, poemas y novelas, tratados de metafísica y ensayos sociológicos. Alemania, un constructo artificial, en el contexto de esta igualmente artificial discusión, se enorgullece de su arte, su literatura y su pensamiento que predominan, durante el siglo XIX, a cuyo final empieza a escribir Thomas Mann, en la escena intelectual europea. Hay que admitirlo: se enorgullece justificadamente. Sin embargo, en el origen de este orgullo se encuentra una confusión terminológica.

Alemania predomina en estos campos y en otros, entre ellos el militar, porque es una cultura, porque no ‒aún no‒ se ha civilizado. Los postulados de Oswald Spengler sobre el ocaso de Occidente se prefiguran de esta manera. Las ecuaciones son sencillas: la civilización no es deseable porque implica el debilitamiento de todas las fuerzas productivas, implica la neurastenia colectiva de una sociedad que ha perdido el contacto con sus orígenes. La cultura, por otro lado, equivale al auge de una sociedad cuyas fuerzas productivas y creativas operan a todo vapor y enraizadas en el terruño. El predominio filosófico y artístico alemán se percibía como un indicio de su rango como cultura, quizás la única europea alrededor de 1900. Francia e Inglaterra eran civilizaciones afeminadas [sic] y al este de Viena empezaba la barbarie eslava contra la que Alemania tenía que proteger Occidente. ¡Vaya camino especial! ¡Vaya autopista hacia la destrucción!

En 1914 ‒Mann tenía treinta y nueve años y era el autor celebrado de los Buddenbrooks y de La muerte en Venecia‒ este estatus de cultura genera la idea de una guerra defensiva: Alemania, se cree, no ataca, no desata una acción bélica, sino se opone a la política agresiva de las civilizaciones Francia e Inglaterra, las cuales, por celos, quieren negar un lugar privilegiado, su “lugar bajo el sol”, a los germanos. Al mismo tiempo, la cultura atacada, generosa e idealista, se encarga de la defensa de Europa contra la barbarie rusa con la que las civilizaciones habían pactado.

Hijo de la decadencia

Cuando, en noviembre de 1914, Thomas Mann publica “Gedanken im Kriege” (Pensamientos en la guerra) en el número 25 de la revista literaria Die Neue Rundschau, debe estar consciente de que su voz se escucha y de que esta voz es bélica: un representante de la cultura desata su propia guerra defensiva contra los agresores civilizados. Mann define, preciso, claro, lúcido y equivocado, el camino especial alemán y lo eleva, como Hegel había elevado el Estado prusiano, a una altura cercana a lo divino. Sus “pensamientos” elaboran un concepto de cultura que se opone a la democracia y -un efecto lateral bienvenido- a los ideales de la revolución francesa. Hay que escuchar a Mann para poder apreciar la agresividad de sus postulados:

Cultura es unidad, estilo, forma, actitud, gusto, es cierta organización espiritual del mundo, aunque todo esto sea aventurero, extraño, salvaje, sangriento y horrible. Cultura puede ser oráculo, magia, pederastia, Vitzliputzli [sic], sacrificio humano, cultos orgiásticos, inquisición, auto de

fe, baile de San Vito, procesos de brujas, auge

de envenenamiento y los horrores más variados. Civilización, por otro lado, es razón, ilustración, apaciguamiento, buenos modales, escepticismo, disolución ‒espíritu. Sí, el espíritu es civil, es burgués, es el enemigo declarado de los impulsos, las pasiones, es anti-demoníaco, anti-heroico, y sólo aparentemente se trata de un sinsentido si se dice que también es anti-genial.

Cultura equivale a moralidad, continúa Mann. La civilización es hipócrita porque duda y es cínica, porque no cree, aunque el creer, en este caso, implique el desprecio de la vida individual en aras de un algo más grande. Sólo marqué “Vitzliputzli”, la tergiversación germana de Huitzilopochtli, con un [sic]. Creo que cada uno de los elementos que forman estas definiciones de cultura y civilización merece un “realmente así dice”.

Thomas Mann es, no cabe duda, un lector de Schopenhauer y Nietzsche; es también una voz en el coro de los que cantan el nefasto cansancio civilizatorio: ¡demasiada paz! ¡demasiado aburrimiento! ¡demasiada racionalidad! ¡Mándame una guerra, política! ¡Mándame un terremoto, naturaleza! ¡Ordéname un asesinato, alma! ¡Permíteme ser genial, mente! Thomas Mann es un hijo de la decadencia finisecular. En este sentido, el muy refinado artista y pensador jamás supera la adolescencia autocompasiva. Mann formaba parte de una generación (quizá dos) de intelectuales-adolescentes que deseaban la guerra sin saber qué era la guerra, pero, muchos entre ellos, sabiendo que no irían al frente: los Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann, hasta un Georg Trakl, quien sí fue al frente para ya no regresar; un Rilke y un Kafka, quienes querían ser soldados, y el famoso, largo y multifacético etcétera.

No sé si Karl Kraus parodió “Pensamientos en la guerra” en su revista Die Fackel (La antorcha). El gran cínico y moralista vienés escogió escritos cuya sola reproducción textual en la revista los convirtió en parodia y reveló sus falacias lingüísticas y lógicas. El artículo de Mann hubiera cumplido con los requisitos de selección establecidos por Kraus. Sí sé que Ludwig Ganghofer era uno de los blancos preferidos del autor de Los últimos días de la humanidad. Ganghofer, poco conocido fuera de Alemania, era uno de los escritores más leídos de la época. Sus novelas de temáticas y figuras populares bávaras vendieron millones de ejemplares. En 1915 viajó a varios escenarios bélicos para reportar desde el frente. Cursaba una burla según la cual el inicio de una batalla se tuvo que aplazar porque aún no había llegado Ganghofer. Con su Viaje al frente alemán (1915), el bávaro dejó un testimonio de un nacionalismo atroz que canta el himno del soldado alemán, desprecia al enemigo y lo describe con términos prestados de las peores teorías racistas. Ganghofer diviniza al Kaiser Guillermo II, quien le revela su filosofía política:

Muchas personas que siempre juzgan Alemania según las apariencias y el pulimiento y siempre nos llaman bárbaros, parecen no saber que hay una diferencia grande entre civilización y cultura. Inglaterra sin duda es una nación muy civilizada. Esto siempre se nota en el salón. Pero tener cultura significa poseer la conciencia más profunda y la moral más alta. Moral y conciencia, mis alemanes las tienen. […] En la moral, la conciencia y la laboriosidad de los alemanes hay una fuerza conquistadora que se va a abrir el mundo.

No creo que Guillermo leyera a Mann, pero Ganghofer sí lo hizo y pone una paráfrasis de los “Pensamientos en la guerra” en la boca del comandante supremo del ejército alemán que éste ‒un círculo vicioso‒ había usado, quizás antes de Mann, en un discurso público... ¿Thomas Mann como socio del Kaiser? No es lícito deducir tendencias dictatoriales o fascistas de un texto de pocas páginas. El entusiasmo bélico podría haberse impuesto, le pasó a muchos, hasta a Robert Musil y a los “pacifistas” franceses e ingleses. Podría tratarse de una sobrerreacción ante los ataques no siempre justificados y a veces desmedidos contra los soldados alemanes y sus atrocidades en Bélgica, las reales y las inventadas por la propaganda. Podría ser, si Thomas Mann no insistiera en sus ideas culturales después de la contienda, después de la derrota alemana y de un saldo terrorífico de 17 millones de muertes e incontables mutilados y dañados.

En sus mucho más voluminosas y ambiciosas Consideraciones de un apolítico, de 1918, el desprecio por las ideas y actitudes civilizadas no disminuye. Buena parte del libro se dirige contra Heinrich Mann, el hermano que a Thomas le parece demasiado civilizado, demasiado a contracorriente del statu quo cultural alemán. En La montaña mágica (1924), este grandioso análisis de las décadas que llevaron a la primera guerra, la constelación no cambia: la eterna disputa entre Naphta y Settembrini es precisamente la dicotomía entre civilización y cultura. Mann matiza cuando, al final de la novela, manda a Hans Castorp a un futuro inseguro en las trincheras. Se trata de un matiz engañoso: la enseñanza final en esta voluminosa novela de educación consiste en tener que defender lo suyo, una tradición incierta e indefinida, una tradición que impide la felicidad del individuo, contra todos los demás. Si es necesario se paga con la vida; una enseñanza que aniquila.

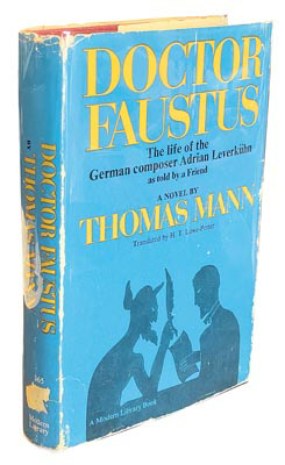

Es cierto: Thomas Mann tuvo que huir de los nazis, después de 1945 no quiso regresar definitivamente a su patria. Es cierto: Thomas Mann se opuso, con las herramientas de un escritor nada apolítico, al régimen de Adolf Hitler. Pero creo que este distanciamiento afortunado tiene los mismos orígenes que la postura antinazi de Ernst Jünger. La arrogancia intelectual no es el ingrediente menos importante en este contexto. En Sobre los acantilados de mármol, su novela de 1939, Jünger parece advertir contra el totalitarismo. Sin embargo, celebra formas de violencia extrema y jerarquías dictatoriales transmitidas a través de generaciones como válidas, como cultura. Es lícito matar en justa lid, aunque ni siquiera se sabe por qué se mata; es lícito asesinar a los que amenazan lo propio con su sola existencia; es lícito robar y violar si se roba y viola bien arraigado en el terruño milenario de lo heredado. Es ilícito matar en aras de una ideología nueva que construye su propia tradición banal y emplea armas proporcionadas por la tecnología moderna que permiten al más débil matar al más fuerte. Thomas Mann dista de expresar estas ideas de manera tan drástica. Sin embargo, su fijación en la cultura como característica constitutiva de una nación alemana permanece aún en el Dr. Faustus (1947), la novela que explora al ser germano. Adrian Leverkühn es esa cultura: siempre dudando, cuestionándose a sí misma, torturando a sí misma y a otros, creativa y destructiva, sin escrúpulos cuando de defender la idiosincrasia se trata. Leverkühn fracasa, termina su vida enajenado e infantil, pero Leverkühn es más grandioso que el sobrio Serenus Zeitblom, su contraparte civilizada.

Hay que leer y memorizar a Thomas Mann, al narrador espléndido quien, como ningún otro novelista del siglo XX, era capaz de reflejar con la palabra el flujo del tiempo; al cronista de una burguesía decimonónica caduca; al artista que supo construir una novela como los músicos construyen sus sinfonías, las armoniosas y las discordantes. No debe memorizarse al pensador político Thomas Mann sin saber de su arraigo profundo en lo alemán, que lo sedujo a resaltar el valor de una cultura cuando Europa, para bien y para mal, ya era una civilización. A ciento cincuenta años de su nacimiento no debe haber un “año de Thomas Mann”: el auge de los nacionalismos nuevos en Europa y Estados Unidos, los que inventan sus propias raíces míticas, nos prohíbe una celebración de este tipo.