Mistificación de la inteligencia artificial

- Alejandro Montes - Sunday, 28 Sep 2025 14:15

Revoluciones industriales y

cognitivas

EL ESCENARIO ES claro e irreversible: las relaciones humanas se están modificando gracias a la Inteligencia Artificial. La manera en cómo el hombre se vincula consigo mismo, con los demás y con el mundo, ha tomado vertientes que, cada vez más, se perfilan hacia una reconfiguración de hábitos, costumbres, modos de producción y mentalidad del sujeto actual.

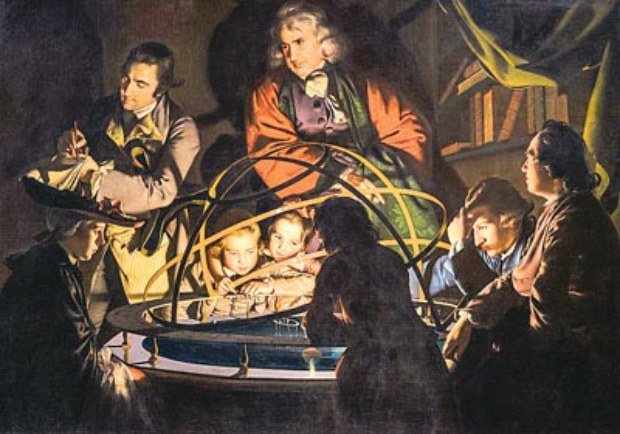

Lo anterior no es nada nuevo, pues en otros momentos históricos también han existido avances tecnológicos y cognitivos que han promovido mudanzas profundas en el ser humano. Pero antes de cualquier Revolución Industrial (la máquina de vapor, la electricidad y la informática representan las tres Revoluciones Industriales), se encuentran las Revoluciones Cognitivas que lo cambiaron todo, pues con ellas el humano aprendió a pensar de manera sistemática. El lenguaje fue la primera de las Revoluciones Cognitivas: gracias a la facultad de significar la realidad con palabras, el humano desarrolló una capacidad mental de abstracción y generación de su propia consciencia; pudo articular el pensamiento de manera clara y comunicable.

Otro ejemplo es la invención de la escritura y, por consecuencia, la lectura (escribir y leer son procesos simultáneos e interconectados), que dividieron a la humanidad en alfabetizados y analfabetas, así como el surgimiento de escribas y burocracias gubernamentales; con ello arribó una estratificación socioeconómica que aún tiene presencia. Con la lectoescritura, la civilización avanzó a pasos agigantados pues edificó un sistema de registro de información y comunicación de pensamientos a gran escala.

Si la Revolución Industrial es la manera de sustituir los modos de producción agrícola y artesanal a producciones industrializadas y mecanizadas por medios tecnológicos, para obtener ganancias monetarias, entonces las revoluciones industriales son impactos mundiales drásticos. La razón: modificaron el orden social, pues dinámicas laborales y segmentos poblacionales fueron trocados por la imposición de un nuevo orden económico, basado en la producción automatizada por instrumentos tecnológicos.

Los avances tecnocientíficos de la Revolución Industrial y los florecimientos de capacidades mentales gracias a Revoluciones Cognitivas perfilaron cambios profundos en la humanidad. Por la industrialización del siglo XIX se aumentaron procesos manufacturados que aceleraron la economía y modificaron ciudades en urbes industrializadas; pero también emergieron la clase obrera, las migraciones del campo a la ciudad, la precarización de la vida, la sobreexplotación de recursos naturales. Al mejorar las operaciones de pensamiento por medio de la lectoescritura se optimizaron formas de razonamiento abstracto y el aprendizaje, entre otras muchísimas cosas positivas; igual se dieron dogmatismos, sesgos cognitivos, racionalismos extremos... No se trata de polarizar con maniqueísmos ramplones, sino de comprender que si bien los avances tecnocientíficos o cognitivos conllevan desarrollo, también implican contradicciones.

Humanos aumentados… ¿o humanos cosificados?

LO ANTERIOR HA facturado un ser humano aumentado, es decir, un sujeto que extiende sus capacidades gracias a instrumentos tecnológicos y cognitivos. Cuando una persona tiene una herramienta (sea material o de pensamiento), sus facultades crecen: un telescopio hace ver más lejos; una ecuación permite hallar valores desconocidos; un dispositivo digital almacena y administra muchísima información. Un humano con una herramienta en la mano o en la mente hace crecer sus alcances.

Instrumentos tecnológicos y cognitivos han otorgado al hombre grandes competencias que se cristalizan en capacidad de poder. Sin embargo, los logros innegables también implican contrariedades que cuestan mucho; si todo avance entraña algún tipo de costo que cobra algún tipo de cuota, ¿qué precio pagará la humanidad en lo social, lo económico, lo cultural… por utilizar la Inteligencia Artificial?

Se afirma que la IA es fundamento central de la Cuarta Revolución Industrial. Klaus Schwab, personero de los grandes capitales, señala que la economía y la sociedad, en su extensión global, serán impactadas positivamente por ese progreso pues acopla tecnologías con esferas físicas, biológicas y digitales. Pero surge una desconfianza fundada sobre el progreso planteado por el neoliberalismo pues, entre otras características, es deshumanizante: asola lo que no considera dentro de sus intereses, lo cual es una forma de imperialismo disfrazado de tecnificación digital. Yanis Varoufakis fundamenta que el capitalismo ha sido subsumido por un nuevo orden económico basado en plataformas digitales donde “las dinámicas tradicionales del capitalismo ya no gobiernan la economía. Lo que ha matado a este sistema es el propio capital y los cambios tecnológicos acelerados de las últimas dos décadas, que, como un virus, han acabado con su huésped. Los dos pilares en los que se asentaba el capitalismo han sido reemplazados: los mercados, por plataformas digitales que son auténticos feudos de las bigtech; el beneficio, por la pura extracción de rentas.”

En consecuencia, la civilización se perfila a un estadio mediatizado donde algoritmos modelan qué hacer, qué pensar, qué producir, qué consumir, qué sentir… Ejemplos ya comunes se encuentran en la automatización robótica industrializada, telemedicina por dispositivos conectados al cuerpo humano, economía basada en Blockchain… Pero en el “qué sentir” surge algo no calculado: se emplea la IA, en su cara de

Chatbots, como acompañante emocional,

es decir, el humano se apoya en un algoritmo para no sentirse emocional y existencialmente solo. El número de personas que utiliza Chat GPT para establecer diálogos íntimos, como si escribiera con algún amigo o estableciera una consulta psicológica, cada día es mayor. Parece que se ha llegado a la construcción de vínculos afectivos con la IA.

Si para alimentar los algoritmos que hacen funcionar la IA se utiliza la información proporcionada por personas, entonces esas personas, en última instancia, se convierten en cifras y, por consecuencia, en datos. Al disponer los Chatbots para confiar aspectos emocionales de carácter personal y obtener algún tipo de ayuda psicológica para neutralizar angustias, ansiedades o depresiones, la IA adquiere un valor que va más allá de la mecanización de procesos de producción. ¿Alguien se convierte en algo y algo se convierte en alguien?

Las prácticas sociales que, en algunos casos, se otorgan a la IA van más allá de la sola automatización laboral. Las relaciones sociales cambian por cómo se interactúa con la IA. Las comunicaciones humano-máquina y máquina-máquina, planteadas desde la cibernética por Norbert Wiener, han llegado a un punto desbordante en aplicaciones como Alexa o Siri, en su modo conversación, pues personas aceptan tener una impresión de compañía que perfila vínculos afectivos al utilizar dichos dispositivos. ¿Lo anterior plantea una “empatía artificial” por ese tipo de interacción humano-máquina y, si es así, entonces exhibe vacíos existenciales que posibilitan una deshumanización disfrazada de IA?

La IA: ¿nuestra mejor amiga o fetichismo tecnológico?

LA IA EMPIEZA a ser un “término dios” –vocablo propuesto por Kenneth Burke– porque cada vez se acepta con mayor énfasis, pues garantiza progreso y bienestar humanos. El bombardeo mercadológico sobre el cambio de paradigma mundial gracias a la IA alcanza temas laborales, educativos, médicos, económicos, culturales, así como usos cotidianos. Mensajes que promueven cursos para aprender IA desde cero y ser un prompt master, o automatizar roles empresariales, aplicaciones para modelar una vida saludable o cómo entender la ciudadanía digital… son parte del aquí y del ahora. Lo anterior corresponde al discurso del progreso que avala bienestar gracias al avance tecnocientífico.

El discurso del progreso utiliza una mercadotecnia de felicidad, proporcionada por facilitar procesos domésticos y profesionales: la vida es más cómoda y mejor gracias a los algoritmos que se tienen en la palma de la mano por medio del smartphone. No se trata de adoptar la postura de Nel Ludd, que en el siglo XVIII destruyó telares por el miedo al desplazamiento de obreros por máquinas, sino de comprender que según sean los valores sociales será el tipo de felicidad aceptada.

La fiabilidad por la IA se basa en sus resultados evidentes. Nadie tiene la capacidad de analizar y procesar los volúmenes de información que hace Chat GPT en cuestión de segundos. Los márgenes de exactitud en sus respuestas varían de mayor a menor precisión según sea la base de información actualizada que se tenga (lo cual confirma su verosimilitud, no su veracidad). Las transformaciones en áreas como la enseñanza y el aprendizaje por la Educación 4.0 conciben innovaciones que van más allá de la implementación de herramientas tecnológicas, e implican cambios en métodos didácticos para preparar a los estudiantes con habilidades necesarias para los próximos treinta años. Lo anterior perfila la creencia del cambio inevitable del paradigma social, donde producir con esta tecnología lleva a pensar con IA, lo cual a su vez preparó el terreno perfecto para existir con ella y, por lo tanto, aceptar la supremacía tecnológica. Anthony Burgess, al comentar la novela 1984 de George Orwell, advierte: “El Hermano Mayor [en este caso IA] es Dios. Debe ser obedecido, pero también debe ser amado.”

Sólo resta cuestionar algo: ¿la comodidad producida por la IA nos hará más felices?