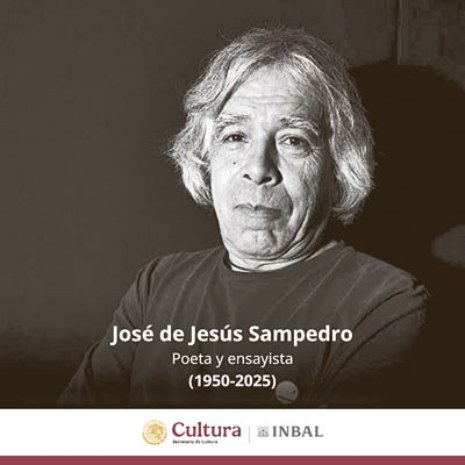

José de Jesús Sampedro (1950-2025): el oro del Tiempo

- - Sunday, 02 Nov 2025 07:36

No podría redactar nada sobre mi propio hermano sin hacerlo a la manera de La confesión desdeñosa de André Breton, ese texto acerca de Jacques Vaché que José de Jesús conocía casi de memoria. Crecimos juntos en la casa materna, en el centro de una ciudad semidesértica, siempre fría cuando amanece. Entonces Zacatecas era un puño sin grandes divinidades ni malicias que recorríamos al capricho de sus calles. Aprendimos a leer todo lo que nos acercaban las tías o padres y el milagro de una lluvia arrastraba de los cerros las diminutas ranas y víboras de cascabel a las que imaginábamos trepadas en los barcos de cartón arrojados al cauce de la corriente. A él, al hermano mayor, le gustaban las tardes rojas y la serenidad del viento. Mi casa estaba llena de música, así que a él le oprimía el pecho mirar hacia el cielo y escuchar Mr. Sandman de Las Chordettes. Luego escribiría que ésa fue la primera melodía que oyó en su vida, o al menos la primera que recordaba...

Sin pretenderlo quizá descubrió que tenía una increíble habilidad hacia el dibujo, por eso reprodujo a cuanto monstruo iba descubriendo: El fantasma de la ópera, Drácula, Frankenstein, El hombre lobo. Pronto le asombró la figura de El Golem y lo buscó hasta hallarlo de pie en el poema de Jorge Luis Borges. Muy joven, él se había convertido además en un maestro de mitología. Inquieto, muy inquieto: lector incansable del mundo gótico, de Los Gnósticos, de Los Cátaros.

Él era un célebre bromista, opinaba mi padre. Al parecer le incomodaba la ropa porque apenas se instalaba sobre un sofá se desprendía de alguna delgada sudadera y la cambiaba por una playera. No pasó mucho tiempo para que hallara lo que muchos nunca encuentran, un asidero a la vida: una voz poética única y especial. Escribía versos desde que tengo memoria, leía a Gustavo Adolfo Bécquer y ‒un tanto ecléctico‒ a Rubén Dario y a Manuel José Othón. Se convirtió, al mismo tiempo, en un admirador perpetuo de D. H. Lawrence y del británico G. K. Chesterton.

Y llegó al surrealismo, lo hizo suyo: una manera para soportar lo que observaba de la miseria humana. “Transformar el mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud: estas dos consignas para nosotros son una sola”. André Breton lo llevó hasta Freud, Guillaume Apollinaire y Mallarmé; al automatismo psíquico: “La belleza será convulsiva o no será”... Militó en la izquierda de aquellos dorados setenta y nunca abandonó ya su forma de concebir el mundo: “La moneda sigue en el aire”, opinaba.

Eugenia Revueltas contaba una anécdota sobre José de Jesús que lo ilustra como era: “Llegó un muchacho simpático, morenito, que no se quedaba quieto, mirando a todas partes; me pidió que leyera sus poemas y lo hice. Excelente, excelente... Pero sucedió que cuando levanté la cara él ya no estaba, salió de prisa y tuve que darle alcance, le expliqué que sus poemas se editarían.” Lo que no sabía la maestra Revueltas era que mi hermano se dirigía al entonces Distrito Federal a entrevistarse con ella pero un percance carretero provocó que él llegara tarde, el auto dio vueltas en un terraplén y, contaba uno de sus compañeros, que mientras ellos se veían las leves heridas, José de Jesús buscaba sus poemas escritos en la Olivetti Lettera. Esos textos pertenecían a su primer libro Andar en la palabra de 1973. El libro colectivo que apareció en enero de 1975, en Punto de Partida de la UNAM, lleva el nombre de Cónicas de viaje y en él aparece José de Jesús compartiendo créditos con Luis de Tavira, Evodio Escalante y José Joaquín Blanco.

Un muchacho inquieto, serio, disciplinado. Había guardado en un cajón de su escritorio un poemario que reescribió y al que tituló Casa de abrir los ojos. Él ya era el surrealista que nunca dejó de serlo. Le cautivó una imprescindible investigación de Jules Herny, La cultura contra el hombre, de Siglo XXI. Ese antropológico modelo lo tomó de base al coordinar una gran aventura y enseñanza colectiva dentro de su materia de ética. El resultado: la Obsolescencia humana que salió a la luz en un tiro reducido y que mostraba ya lo que sería ‒hasta tipográficamente‒ su Un (ejemplo) salto de gato pinto, volumen que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1975. Ramón Xirau lo calificó como “auténti co, puro, social”. En palabras de Eudoro Fonseca Yerena, ese libro lo convirtió en una figura irrepetible de las letras y de la cultura en México. El bretoniano ya era un poeta visible, convencido de que sólo la literatura y la imaginación podrían enfrentarse a la miseria humana. En el prólogo lo advierte: “La poesía se convierte en solución y parte necesaria de la existencia [...] su desastre anticipa la liquidación de la metáfora, nada habrá de quedar entonces, excepto lo que ha sido salvado.”

Hacia marzo de 1974 aparece el primer número de la Revista Dosfilos y muchos años después comienza a editar Corre, Conejo. Ya contaba con la experiencia de haber publicado Los múltiples caminos y, aún antes, una impresa en mimeógrafo: Higueras (comienza la leyenda) en alusión a la muerte del Ché Guevara en Bolivia. “Y con ese par de planas de stencil comenzamos a hacer la revolución”, expresaba. A finales de ese mismo 1974, hubo un encuentro de revistas independientes auspiciado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre ellas Xilote de Agustín Cortés Gaviño, Tercera imagen y Pirénico coordinada por Gaspar Aguilera. “De todas ellas, lo digo con tonto orgullo, solamente ha persistido Dosfilos”, declaraba José de Jesús. El bretoniano se había convertido en el editor que todos conocimos, el que logró conjuntar el rock, el underground, la antipsiquiatría, el psicoanálisis y el surrealismo. De Un (ejemplo) salto de gato pinto: “la poesía apareció de nuevo en medio de un intenso esfuerzo por significar la vida bajo búsqueda y consonancia de la revolución social. El inconsciente aparece como categoría política: el hombre libre de fuerzas irracionales. La poesía hará suya la exigencia humana ya prevista”.

Harto inusual, escribió Miguel Donoso Pareja, que después de obtener el Premio de Poesía Aguascalientes, Sampedro haya decidido integrarse al taller literario. Donoso se refería al que coordinaba en San Luis Potosí en 1975. Ahí José de Jesús conoció a Ignacio Betancourt, a David Ojeda, a Enrique Márquez, a Alejandro Sandoval y a Armando Adame. Entonces escribió Si entra él, yo entro (Tierra Adentro, 1981) y coordinó un taller en

la Laguna.

Sus ensayos están dispersos como una buena parte de su producción poética posterior. Su afán por la perfección lo hacía escribir y reescribir sin cansancio. Me confesó una de esas tantas veces que lo acompañaba de casa a la editorial que Un (ejemplo) salto de gato pinto ya era otro porque el original no lo lograba convencer nada. Veo ahora que reviso su bibliografía un ejemplar de La estrella el tonto los amantes (Premià, 1985) y en el contenido habla Raymond Chandler y Charlie Brown, dibuja René Magritte, cantan Simon & Garfunkel y delira el narrador ecuatoriano Pablo Palacio.

De pocas cosas personales puede decirse que hablara. Le gustaba la privacidad y aborrecía todo aquello que representa la institucionalidad de la cultura: no becas estatales, no apoyos oficiales. Me atrevo a constatar que despreciaba todo ese banal mundillo. ¿Cómo un bretoniano, un auténtico surrealista, podría traicionar a la poesía aceptando algún apoyo estatal? ¿Cómo alguien que escribió textos tan verdaderamente humanos habría de traicionar al surrealista que él mismo se formó desde que era “un muchachito”?

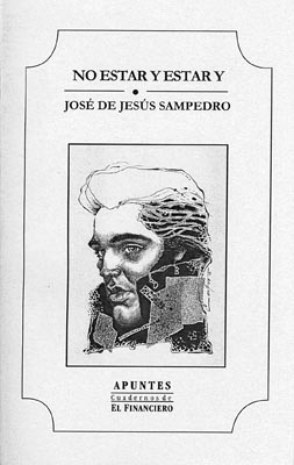

Mucho hay de autobiográfico (siempre encubierto porque de lo contrario no sería literatura) en No estar y estar y (cuadernos de El Financiero, 2012). Extraigo un fragmento del prólogo: [son textos que] “intentan dar un primer testimonio de los signos y las cifras que describen ahora mi vida y que definen ahora mi vida. Espacio y tiempo: inertes ambos, en fuga. Para sintetizarlo sólo, para delimitarlo: intentan construirse entonces en una estricta crónica de una fábula y en una estricta fábula de una crónica. Certeza y fe: a perpetuidad, instantáneas. [...] Y a propósito del nuevo ciclo que recomienzan hoy estos textos: preservo su orden de aparición, difiero luego de su corrección a un futuro...”

Ahora bien: parte de su obra quedó inconclusa; otra concluida bajo la leyenda “No definitivo” y originales que tienen dos versiones y en los que la diferencia única son un par de conceptos... En fin, habrá que ordenarla. En fin, habrá que volver a sus textos como lo aconseja el Centro de Estudios Surrealistas de Ricardo Echávarri y el maestro en Literatura Mexicana José Luis Santillán Palacios, eterno lector de su producción literaria.

Mi hermano murió el pasado 22 de julio a las 9:30 de la mañana. Un día antes estuve muchas horas con él. Y la vida me dio la gracia de Decirle adiós, decirse adiós... Y:

Es fría siempre la ciudad cuando amanece... Sí.